Die deutsche katholische Kirche steckt in einer Krise – nein, in mehreren. Es gibt eine Schere zwischen formaler Mitgliedschaft und innerer Zugehörigkeit. Mehr als 90 Prozent der Katholiken nehmen am kirchlichen Alltag – außer vereinzelt zu besonderen Anlässen – nicht teil, nur vier Prozent besuchen den sonntäglichen Gottesdienst. Die wichtigsten Glaubensinhalte sind überwiegend unbekannt oder finden keine Akzeptanz. Die Identifikation mit dem katholischen Selbstverständnis lässt rapide nach. Fakten und Entwicklungen zur Lage des Glaubens in Deutschland zusammengestellt von Martin Grünewald

Das wurde jahrzehntelang ignoriert und verdrängt. Bei repräsentativen Meinungsumfragen und Analysen von Religionssoziologen trat die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinreichend zu Tage. Fast könnte man sagen: Die Nicht-Kirchlichkeit und Nicht-Identifizierung mit den Glaubensinhalten wurde jahrzehntelang ähnlich unter den Teppich geschoben wie der Missbrauch von Minderjährigen.

Die Päpste seit Paul VI. konnten eine Neuevangelisierung anmahnen so oft sie wollten – es gab keine spürbaren Konsequenzen seitens der deutschen Bischöfe. Bis zum Beginn des synodalen Sonderweges haben sie den Zwiespalt zwischen Lehre und gelebter Praxis unauffällig gehalten, indem sie theoretisch-theologisch der römisch-katholischen Lehre gefolgt sind; gleichzeitig haben sie widerstandslos hingenommen, dass sich der „Unterbau“ in eine andere Richtung entwickelt. Auf öffentliche Auseinandersetzungen mit dem Zeitgeist wird zunehmend verzichtet, nur das Thema Abtreibung bleibt übrig.

So blieb jahrzehntelang verborgen, was neuerdings, also seit zwei bis drei Jahren durch den „Synodalen Weg“, in Deutschland zu Tage tritt: die massive Entfremdung der meisten Katholiken vom Glauben und von der Weltkirche. Sie ist inzwischen so weit vorangeschritten, dass sie kaum noch als revidierbar gilt. Führende deutsche Reformtheologen wie der Vorreiter des synodalen Sonderweges, Magnus Striet, und eine Hauptakteurin dieses Projektes, Julia Knop, geben öffentlich zu Protokoll, dass sie das gar nicht stört. Auch mehrere Bischöfe, darunter der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, äußern sich ähnlich. Meist wird beschwichtigend formuliert, dass eine Pluralität/Diversität der Meinungen normal oder nötig sei oder dass „ewige Wahrheiten“ eine Fiktion seien.

Die Konsequenz solcher „Reformer“ lautet sinngemäß: Wir senken die Ansprüche in Moral und Lehre, dann laufen uns die Leute weniger davon. Dafür werden die seit 2000 Jahren gültigen Grundlagen der Moraltheologie aufgegeben; übrig bleiben Fragmente einer Ethik ohne echte Anbindung an die christliche Anthropologie. Der jetzt in Deutschland erkennbare Bruch in der kirchlichen Identität ist historisch nahezu beispiellos.

Vielversprechende Anfänge

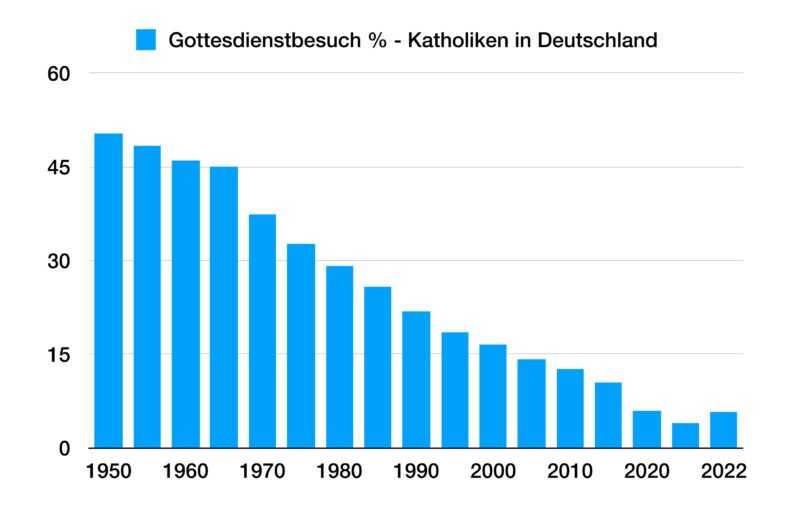

Dabei hatte es nach dem 2. Weltkrieg vielversprechend angefangen. Deutschland lag in Trümmern, nicht nur materiell. Die Mehrheit der Deutschen erwachte endgültig aus dem Traum vom „Führer“ und seinem „tausendjährigen Reich“. Die Menschen waren Gewalt, Täuschung und Lüge satt, sie wollten ein anderes Deutschland. Das Christentum erschien als einziges nennenswertes Angebot, das die Nazi-Zeit halbwegs glaubhaft überstanden hatte. Mehr als 95 % der Bevölkerung gehörten 1950 einer christlichen Kirche an, 50 % gingen sonntags zum Gottesdienst.

Bereits zu dieser Zeit gab es Mahner, die dem äußeren Anschein nicht trauen wollten. Weit bekannt wird eine Aufsehen erregende Rede von Ivo Zeiger beim 72. Katholikentag im September 1948. Dort stellt er die provokante These auf: „Deutschland ist Missionsland“. Aber auch ein noch unbekannter Theologe warnt, Joseph Ratzinger, der spätere Theologieprofessor, Erzbischof, Kardinal und Papst. Er schreibt im Oktober 1958: „Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und noch immer mehr wird: nicht wie einst, Kirche aus den Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden.“

Umfassende Glaubenskrise heute

Der Blick auf die Statistiken bestätigt diese Annahme: Der christliche Glaube verdunstet in Deutschland beständig. Während im Jahr 1950 noch 11,7 von 23,2 Millionen Katholiken regelmäßig am Sonntagsgottesdienst teilnehmen, sind es 30 Jahre später nur noch 7,8 von 26,7 Mio. oder 29 %. Weitere 30 Jahre später sinkt die Quote auf 13 %. Zu Beginn der Corona-Krise bleiben noch 5,9 % übrig. 2021 sind es noch 4,3 %.

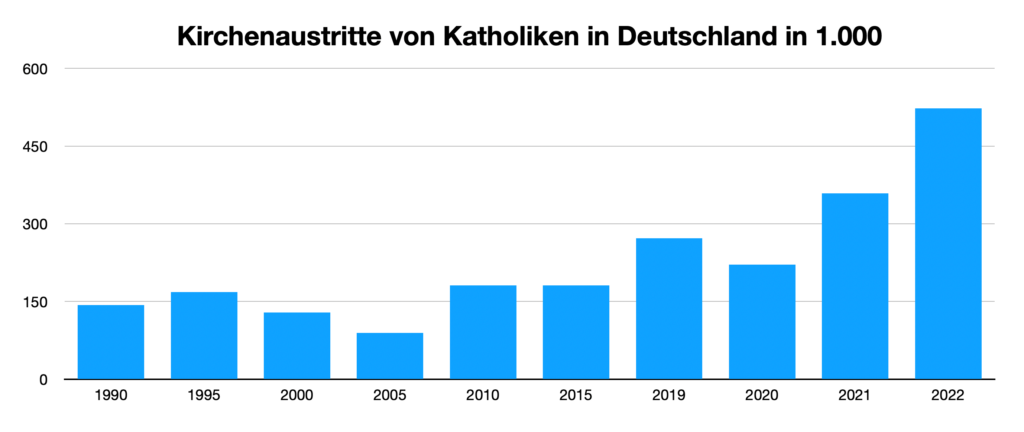

Der abnehmende Gottesdienstbesuch wirkt sich allerdings nicht angemessen in den Austrittszahlen aus. Diese bleiben erstaunlich gering und zeigen keinen signifikanten Zusammenhang zum Glaubensschwund. Angesichts dessen bedeutet ein jährlicher Verlust von derzeit 1,7 % der Kirchenmitglieder keinen erheblichen Einbruch.

Die Meinungsumfragen zeugen allerdings von einer umfassenden Glaubenskrise. Im Jahr 2002 bestätigen 86 % der Katholiken, dass sie an „Gott“ glauben. Nur noch 56 % glauben allerdings, dass er die Welt geschaffen hat und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Also zweifelt fast jeder 2. Katholik an mehreren Kernaussagen, wie sie im Glaubensbekenntnis regelmäßig feierlich versichert werden. Immerhin glauben 26 % der Katholiken an eine Wiedergeburt.

Das Institut für Demoskopie in Allensbach, welches die Zahlen erhoben hat, ordnet die Katholiken in sechs Gruppen ein: angefangen bei den „gläubigen Kirchennahen“ im einen Extrem bis zu den „nicht Religiösen“ im anderen Extrem. Immerhin glauben bei den gläubigen Kirchennahen 78 Prozent an „die Auferstehung der Toten, so wie Christus auferstanden ist“.

Nur 14 Prozent mit Kirche „eng verbunden“

Auch die aktuellen Zahlen verdeutlichen, dass die derzeitigen Kirchenaustritte nur das sichtbare Merkmal einer langfristigen Entwicklung darstellen: der Entfremdung der Menschen von Glaube und Kirche. Nach einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach, veröffentlicht im „MDG-Trendmonitor Religiöse Kommunikation 2020/21“, sagen nur noch 14 Prozent der Katholiken: „Ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche und fühle mich der Kirche eng verbunden.“ Weitere 33 % fühlen sich „verbunden“, stehen aber „vielen Dingen kritisch gegenüber“. Der Mehrzahl der Katholiken in Deutschland bedeutet die Kirche nichts oder nicht viel.

Wenn es darum geht, welche Erwartungen die Katholiken an ihre Kirche haben und was sie interessiert, steht der Wunsch an erster Stelle, dass die Kirche sich für soziale Zwecke einsetzt sowie Schwache und Bedürftige unterstützt (80%). An zweiter Stelle steht das Interesse, einen würdigen Rahmen für wichtige Lebensabschnitte zu finden, zum Beispiel bei Taufen und Hochzeiten (72%).

Bei den Themeninteressen steht Gesundheit (64 %) an erster Stelle; Fragen zur religiösen Erziehung (15%), Glaubensfragen (13%), Stellungnahmen deutscher Bischöfe (7%) und Informationen über das kirchliche Leben (5-6%) rangieren abgeschlagen im hinteren Bereich.

Derlei drastische Entwicklungen werden nicht thematisiert, nur die Austrittszahlen. Die Fakten zu den Ansichten der deutschen Katholiken zeigen aber seit Jahrzehnten einen eindeutigen Trend: Glaubensvorstellungen und Kirchenbindungen lösen sich in rasantem Tempo auf! Im Blick auf die Statistik der Gottesdienstbesuche lässt sich am besten die religiöse Situation unter den Katholiken beurteilen. Papst Franziskus hat in seinem Brief an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland (2019) gemahnt, genau dieser Frage nachzugehen, „sich dem zu stellen, was in uns und in unseren Gemeinden abgestorben ist, was der Evangelisierung … bedarf“. Der deutsche synodale Sonderweg hat sich ausdrücklich geweigert, dieser Kernfrage nachzugehen.

In der Zwischenzeit gibt es keine Trendwende. Das Internetportal evangelisch.de berichtet im Jahr 2017: „Trotz der christlichen Osterbotschaft glauben einer Umfrage zufolge lediglich zehn Prozent der Deutschen an die Auferstehung nach dem Tod.“ Der Religionssoziologe Detlef Pollack erklärt laut NZZ im Dezember 2021: „35 Prozent der Westdeutschen stellen sich Gott als eine höhere Macht vor, nur 27 Prozent als ein personales Gegenüber. Man kann insofern von einer Verflüssigung der Transzendenzvorstellungen sprechen.“

Vielsagende Austrittsmotive

Die NZZ berichtet weiter unter Berufung auf Pollack: „Die ethischen Gehalte des Christentums wie Nächstenliebe oder Gerechtigkeit haben nach wie vor eine sehr hohe Akzeptanz. Sie sind in die Gesellschaft eingedrungen und leben heute in säkularisierter Gestalt etwa als Solidarität oder Fairness fort. Die Kirchen richten keine missionarischen Appelle mehr an die Menschen, die bei diesen auch nicht gut ankommen würden, sondern begnügen sich damit, die Menschen in ihrem Leben zu begleiten und bei Bedarf für sie da zu sein.“

Verblüffend sind die Austrittsmotive, die selten in der Öffentlichkeit benannt werden und deren Auswertung zumindest seitens der evangelischen Landeskirchen in Württemberg öffentlich bekannt sind: An erster Stelle stehen die Ersparnis der Kirchensteuer oder die Begründung, dass „ich meinen Glauben auch ohne die Kirche leben kann“. Die darauffolgenden Austrittsmotive lauten: „dass ich die Kirche unglaubwürdig finde“ oder „mir die Kirche gleichgültig ist.“ Erst an letzter Stelle kommt die Begründung, man habe sich über einen Pfarrer oder kirchlichen Mitarbeiter geärgert.

Interessantes Ergebnis der Statistik: In den vergangenen 60 Jahren überstieg die Zahl der Kirchenaustritte bei den evangelischen Kirchenmitgliedern die der katholischen deutlich- Nennenswert entwickelten sich die Austritte erst zum Ende der 60-er Jahre, wobei die Quote bei den evangelischen Christen jahrelang mehr als doppelt so hoch oder zumindest erheblich höher lag als bei den Katholiken.

Wer Reformziele umsetzt, verliert noch weit mehr Gläubige

So hat sich der Anteil der evangelischen Christen in der Bevölkerung überdurchschnittlich reduziert. Die Anzahl der Katholiken verringerte sich seit 1960 um 2,34 Millionen durch Kirchenaustritte, in den evangelischen Landeskirchen dagegen um 2,82 Millionen. Das hat für die binnenkirchliche Debatte eine hohe Aussagekraft. Denn die Befürworter des „Synodalen Weges“ verlangen „Neuerungen“ für die katholische Kirche, die gar nicht neu sind, sondern in den evangelischen Landeskirchen längst Realität sind: Anerkennung homosexueller Beziehungen, Abschaffung des Zölibats, alle Ämter für Frauen, Verzicht auf moraltheologische Normen, Aufgabe des Naturrechts und der christlichen Anthropologie etc. Die damit verbundene Profillosigkeit wirkt sich offenbar stärker aus als der Frust über die Missbrauchskrise auf katholischer Seite.

Die aktuellen Reformforderungen sind auch für die katholische Kirche nicht neu. 1995 wurde eine Initiative namens „Kirchenvolksbegehren“ (Initiative „Kirche von unten“/„Wir sind Kirche“) ins Leben gerufen. Sie sammelte Unterschriften für u.a. folgende Änderungen:

„Gleichwertigkeit aller Gläubigen, Mitsprache und Mitentscheidung der Ortskirchen bei Bischofsernennungen, Öffnung des ständigen Diakonates für Frauen, Zugang der Frauen zum Priesteramt, freie Wahl zwischen zölibatärer und nicht-zölibatärer Lebensform der Priester, positive Bewertung der Sexualität als wichtiger Teil des von Gott geschaffenen und bejahten Menschen: Anerkennung der verantworteten Gewissensentscheidung in Fragen der Sexualmoral (z. B. Empfängnisregelung), keine Gleichsetzung von Empfängnisregelung und Abtreibung, mehr Menschlichkeit statt pauschaler Verurteilungen (z. B. in Bezug auf voreheliche Beziehungen oder in der Frage der Homosexualität), anstelle der lähmenden Fixierung auf die Sexualmoral stärkere Betonung anderer wichtiger Themen (z. B. Friede, soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, …)“

Diese vor 25 Jahren aufgestellten und damals von den deutschen Bischöfen abgelehnten Forderungen beim „Kirchenvolksbegehren“ gehören heute zu den Kern-Reformvorschlägen des „Synodalen Weges“.

Die Bischöfe kommunizieren und halten lange den Kurs

Die deutschen Bischöfe bleiben in all den Jahren nicht untätig. Sie befinden sich in einem ständigen Austausch mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und intensivieren ihn. Im Jahr 2011 starten sie zudem eine auf vier Jahre angelegte Initiative „Im Heute glauben“. Zur Begründung heißt es u.a.:

„Es gibt Anzeichen dafür, dass wir uns im Blick auf die Geschichte unserer Kirche in Deutschland in einer Übergangssituation befinden. Vor uns liegen Herausforderungen, die mit der veränderten Rolle von Religion und Gottesglaube in einer säkularer gewordenen Gesellschaft zu tun haben. Die in jüngster Zeit aufgedeckten Fälle sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiter der Kirche mögen ein aktueller Anlass für einen erhöhten innerkirchlichen Gesprächsbedarf sein. Die eigentlichen Fragen liegen freilich tiefer. Sie haben ihre Ursache im Auseinanderbrechen von Evangelium und heutiger Kultur.“ Dieser Gesprächsprozess soll der Kirche „theologisches Profil und kirchlichen Zusammenhalt verleihen“.

Im ankündigenden Wort der deutschen Bischöfe an die Gemeinden heißt es ausdrücklich: „Es ist selbstverständlich, dass wir Antworten auf gegenwärtige Fragen auf der Grundlage der Offenbarung und der Lehre der Kirche suchen, weil wir nur so in der Wahrheit unseres Glaubens und in der Gemeinschaft der Weltkirche bleiben.“ Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist zu dieser Zeit der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch. Der Abschlussbericht hat einen Umfang von 30 Seiten. Darin ist von einer „epochalen Säkularisierungskrise, die die Kirche durchlebt“, die Rede.

4. bis 25. Oktober 2015: Eindeutige Position in Rom zum Gender-Thema

In Rom tagt 2015 die 14. Generalversammlung der (Welt)Synode mit 265 stimmberechtigten Bischöfen und 120 weiteren Beratern aus allen Teilen der Welt. Aus Deutschland beteiligen sich u.a. Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof Heiner Koch und Bischof Franz-Josef Bode. Das Thema lautet: „Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Rahmen der Evangelisierung“. Es geht um grundlegende und bereits brisante Fragen der Morallehre.

Damals beschließt die Generalversammlung einzeln über die jeweiligen Absätze ihres Schlussberichtes. Der nachfolgende Text erhielt 245 Ja- und nur neun Nein-Stimmen. Er lautet: „Eine kulturelle Herausforderung, die heute von großer Bedeutung ist, geht von der „Gender“-Ideologie aus, welche den Unterschied und die natürliche Verwiesenheit von Mann und Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Diese Ideologie fördert Erziehungspläne und eine Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine persönliche Identität und affektive Intimität fördern, die von der biologischen Verschiedenheit zwischen Mann und Frau radikal abgekoppelt sind. Die menschliche Identität wird einer individualistischen Wahlfreiheit ausgeliefert, die sich auch im Laufe der Zeit ändern kann.“

Damit erfolgt eine eindeutige und aussagekräftige Distanzierung von der Gender-„Ideologie“. In dem Beschluss der Weltsynode wird auch die Begründung geliefert: „In der Sicht des Glaubens trägt die geschlechtliche Verschiedenheit des Menschen das Bild und Gleichnis Gottes in sich (vgl. Gen 1,26–27).“ Die Synode bekräftigt damit die seit Jahrtausenden bestehende von Gott gebildete Anthropologie des Menschen, die bereits im jüdischen Glauben grundgelegt und vom Christentum übernommen wurde.

Deutsche Bischöfe bekräftigen sogar „Gender“ als Ideologie

Die Weltsynode arbeitet nicht nur im Plenum, sondern auch in Arbeitsgruppen. Die deutsche Sprachgruppe der Synode hält er für sinnvoll, in Rom eine zusätzliche Erklärung abzugeben, die später auf der Homepage der deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht wird. Darin wird betont: „Nach christlichem Verständnis einer Einheit von Leib und Seele lassen sich biologische Geschlechtlichkeit („sex“) und sozio-kulturelle Geschlechtsrolle („gender“) zwar analytisch voneinander unterscheiden, aber nicht grundsätzlich oder willkürlich voneinander trennen. Alle Theorien, die das Geschlecht des Menschen als nachträgliches Konstrukt ansehen und seine willkürliche Auswechselbarkeit gesellschaftlich durchsetzen wollen, sind als Ideologien abzulehnen.“ Damit haben sich die teilnehmenden deutschen Bischöfe, darunter Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof Heiner Koch und Bischof Franz-Josef Bode, ausdrücklich hinter den Gender ablehnenden Mehrheitsbeschluss gestellt, ihn mit einem Halbsatz erläutert und eigens bekräftigt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen offenbaren theologischen Dissens zwischen der römischen Weltkirche und den deutschen Bischöfen.

25. September 2018, Fulda: Vorstellung der MHG-Studie

Bei einer Pressekonferenz während der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 25. September 2018 wird die MHG-Studie vorgestellt. Sie trägt den Titel „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“. Diese Studie wird häufig als Argument für eine dringend nötige Kirchenreform herangezogen.

Jahre später erklärt der Koordinator der Studie, Harald Dreßing, für die MHG-Studie habe man 38.000 Personalakten durchgesehen, die Quote beschuldigter Kleriker betrage damit 4,4 Prozent. „Andererseits geht von katholischen Klerikern aber auch kein signifikant höheres relatives Risiko aus, als von der männlichen Allgemeinbevölkerung. Der aus der medialen Berichterstattung manchmal hervorgehende Eindruck von der katholischen Kirche als einem Hotspot des sexuellen Missbrauchs von Kindern lässt sich mit diesen Zahlen jedenfalls nicht belegen.“

13. März 2019: Druck auf die versammelten Bischöfe

Auf der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen spricht die Erfurter Theologin Julia Knop und stellt „Die Frage nach der Zäsur“. Zu den versammelten Bischöfen sagt sie: „Sie haben sich heute drei Themen auf die Tagesordnung gesetzt, die je für sich und in Kombination Nachrichtenwert haben: Die deutschen katholischen Bischöfe beschäftigen sich mit Macht in der Kirche, mit dem Zölibat als verpflichtender priesterlicher Lebensform und mit der kirchlichen Sexualmoral.“ Es handele sich um Themen, die seit Jahrzehnten auffällig nicht behandelt würden, „weil ihre Debatte in der Kirche nicht gewünscht, sogar tabuisiert war“.

Julia Knop behauptet: „Die MHG-Studie hat systemische Risiken der Institution katholische Kirche, also spezifisch katholische Faktoren, identifiziert, die solche Gewalt, solchen Amtsmissbrauch von Klerikern begünstigen und seine Ahndung erschweren. … Sexueller Missbrauch hat auch nichts damit zu tun, dass homosexuelle Männer im katholischen Klerus weit überdurchschnittlich vertreten sind.“

Sie sagt weiter: „Macht – Zölibat – Sexualmoral: Keines der drei Themen, mit denen Sie sich heute beschäftigen, ist neu. Aber neu ist, dass ihr destruktiver Zusammenhang nicht mehr zu leugnen ist. Dass sie nicht mehr als Lieblingsthemen der katholischen Linken abgetan werden können. Dass sie nicht mehr tabuisiert werden können. Neu ist die Erkenntnis, dass diese Themen im Verbund besprochen werden müssen. Dass eine ernsthafte kirchliche Selbstkorrektur nötig ist.“

13. März 2019: Zerstörung der Morallehre

Der Freiburger Moraltheologe Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff spricht am darauffolgenden Tag ebenfalls auf der Vollversammlung der deutschen Bischöfe und hält ein neunseitiges Referat, das unter äußerer Anknüpfung auf den Missbrauchsskandal eine neue Morallehre vertritt. Zwar beginnt er seinen Vortrag mit dem einleitenden Satz: „Zwischen dem Missbrauchsskandal, der gegenwärtig die katholische Kirche weltweit erschüttert, und dem Geltungsverlust der kirchlichen Lehraussagen zur menschlichen Sexualität besteht kein unmittelbarer Zusammenhang.“ Dennoch nutzt er die Gelegenheit, einen Frontalangriff auf die gültige Morallehre zu starten.

Zunächst wirft er der Kirche vor: „Im Fall der menschlichen Sexualität ist ihr eine konstruktive Aneignung humanwissenschaftlicher Einsichten noch nicht gelungen.“ Dann hinterfragt er die in der gesamten Kirchengeschichte vertretene und bereits mit der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments begründete Naturrechtslehre. Er nennt – umgekehrt – die Aussage von Papst Johannes Paul II., das Naturrecht sei von der Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen Person eingeschrieben, eine „steile Behauptung“, die ein „theologisch fragwürdiges Offenbarungsverständnis“ verrate. Der Kirche wirft er eine „Immunisierungsstrategie“ vor, die verhindere, Fehlentwicklungen einzugestehen.

Schockenhoff mit Generalangriff auf Johannes Paul II und Augustinus

Eberhard Schockenhoff kritisiert aber nicht nur den Heiligen Papst Johannes Paul II., sondern auch den Kirchenvater Augustinus, der sich nach seiner Bekehrung von seinem früheren ungezügelten Sexualverhalten distanzierte. Augustinus entwerfe ein „vergiftetes Bild der Sexualität“. Das Lehramt der Kirche sei bis heute nicht aus dem Schatten des Augustinus herausgetreten, auch wenn das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Hinwendung zu einem personal-ganzheitlichen Eheverständnis einen grundlegenden theologischen Paradigmenwechsel vollzogen habe.

Auch der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. widerspricht Eberhard Schockenhoff in seinem Referat. Deren Warnung, die (Ehe)Partner sollten sich nicht als Objekte ihres sexuellen Verlangens missbrauchen, lässt der Theologe nicht gelten. Schockenhoff kann nicht verstehen, dass sie den Eros nicht vorbehaltlos als einen positiven Ausdruck menschlicher Körperlichkeit und Lebenslust würdigen kann. Kritik gibt es auch an Papst Franziskus, der in Amoris Laetitia vor einer „giftigen Mentalität“ (Nr. 153) des Gebrauchens und Wegwerfens warnt, die sexuelle Körper wie Gegenstände benutzt, die man verschmäht, sobald sie ihre Attraktivität verlieren.

Von der Fremd- zur Eigenliebe

Der Freiburger Theologe versichert den versammelten Bischöfen, die theologische Forschung habe in den vergangenen Jahrzehnten viel Vorarbeit geleistet und notwendige Korrekturen in der lehramtlichen Sexualethik angemahnt. „Diese entspringen keineswegs einer oberflächlichen Anpassung an den Zeitgeist, sondern einer Öffnung gegenüber den Erkenntnissen der gegenwärtigen Humanwissenschaften.“

Schockenhoff ändert – für Außenstehende sicherlich überraschend – das Postulat von der Nächsten- zur Eigenliebe. Wörtlich: „Gemäß dem Prinzip der Eigenliebe sollen im Sexualverhalten des Einzelnen die eigenen berechtigten Wünsche und Ziele zum Ausdruck kommen. Dazu gehört das lustvolle Erleben der Sexualität im Begehrt-Werden durch den Partner/die Partnerin und die Erfüllung des eigenen sexuellen Verlangens.“ Ganz vergessen wird das wichtigste Gebot der Christenheit aber nicht, wenngleich es zweitrangig wird: „Dem Prinzip der Nächstenliebe entspricht, dass die berechtigten Belange und Wünsche des Partners zu berücksichtigen sind.“

Entscheidend für die geforderte Kurskorrektur der Sexualethik, welche die Bedeutungsfülle menschlicher Sexualität in ihren positiven Gestaltungsmöglichkeiten bejahe und diese aus den normativen Fesseln der traditionellen Sexualmoral befreie, sei der Unterschied, dass einzelne sexuelle Handlungen aber auch dann bejahenswürdig bleiben, wenn sie nicht alle Sinnwerte zugleich realisieren würden. So könne das lustvolle Erleben des eigenen Körpers (Onanie, von Schockenhoff self sex genannt) einen verantwortlichen Umgang mit der eigenen Sexualität bedeuten. Gleichgeschlechtliche Handlungen könnten auch positive Sinnwerte verwirklichen.

Neubewertung von Ehe und Homosexualität gefordert

Schockenhoff behauptet, die von ihm vertretene Ansicht bedeute „keineswegs einen vollständigen Bruch mit den Grundüberzeugungen der bisherigen kirchlichen Sexuallehre“, sondern nur eine offenere Anpassung „auf den Wandel der Lebensverhältnisse und die geänderten humanwissenschaftlichen Einsichten“. Der Grundsatz, wonach die Ehe der exklusive Ort legitimier Sexualbeziehungen sei, erfahre eine „offenere Reformulierung, insofern die Alleingeltung der Ehe durch ihre Höchstgeltung abgelöst wird. Danach ist die monogame, auf Dauer eingegangene und mit dem festen Willen zur lebenslangen Treue geschlossene Ehe der beste biographische und institutionelle Rahmen, innerhalb dessen menschliche Sexualität ihren optimalen Entfaltungsraum finden kann“. Das christliche Ehesakrament bildet demnach ein Angebot (unter vielen), mehr nicht – ein theologisch einmaliger Bruch in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums, auch wenn beschwichtigend das Gegenteil behauptet wird.

Schockenhoff ergänzt: „Der Ratschlag in derartigen, häufig nicht frei gewählten Lebenssituationen enthaltsam zu bleiben, stellt für viele davon betroffene Menschen eine Überforderung dar.“ Und er geht noch weiter: „Um dem Vorwurf glaubwürdig entgegentreten zu können, dadurch (durch positive Sicht auf die menschliche Zweigeschlechtlichkeit) würden gleichgeschlechtliche und intersexuelle Menschen sowie Transgender-Personen diskriminiert, bedarf es allerdings einer vorbehaltlosen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften und des Verzichts darauf, die in ihnen gelebte sexuelle Praxis moralisch zu disqualifizieren.“

14. März 2019: Die Bischöfe zeigen sich bereit für Neuausrichtung

Einen Tag später (14.03.2019) heißt es im Pressebericht zur Frühjahrskonferenz von Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz: „Einstimmig haben wir beschlossen, einen verbindlichen synodalen Weg als Kirche in Deutschland zu gehen, der eine strukturierte Debatte ermöglicht und in einem verabredeten Zeitraum stattfindet und zwar gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die Sexualmoral der Kirche hat entscheidende Erkenntnisse aus Theologie und Humanwissenschaften noch nicht rezipiert. Die personale Bedeutung der Sexualität findet keine hinreichende Beachtung. Das Resultat: Die Moralverkündigung gibt der überwiegenden Mehrheit der Getauften keine Orientierung. Sie fristet ein Nischendasein. Wir spüren, wie oft wir nicht sprachfähig sind in den Fragen an das heutige Sexualverhalten. Geeignete Formate zur Klärung von Neuausrichtung und Veränderung werden wir in diesem Jahr bei der Vorbereitung des synodalen Prozesses suchen.“

29. Juni 2019: Ein historischer, aber fast unbekannter Brief vom Papst

Noch in der Vorbereitungsphase des Synodalen Weges schreibt Papst Franziskus am 29. Juni 2019 einen „Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“– ein historischer Vorgang. Darin weist er auf die „zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens“ hin, „mit all dem, was dies nicht nur auf geistlicher, sondern auch auf sozialer und kultureller Ebene einschließt“. Ein Großteil der Bevölkerung sei nicht getauft und habe keinerlei Kontakt zur Kirche und kenne oft Christus überhaupt nicht. „Der Rückgang verlangt ein ernsthaftes und bewusstes Herangehen und fordert uns in diesem geschichtlichen Moment heraus.“

Um „dieser Situation zu begegnen“ hätten die deutschen Bischöfe einen synodalen Weg vorgeschlagen. Nicht Passivität und Resignation seien angebracht, sondern „sich dem zu stellen, was in uns und in unseren Gemeinden abgestorben ist, was der Evangelisierung und der Heimsuchung durch den Herrn bedarf. Das aber verlangt Mut, denn, wessen wir bedürfen, ist viel mehr als ein struktureller, organisatorischer oder funktionaler Wandel.“

Damit fordert der Papst deutlich eine selbstkritische Bestandsanalyse, betont den Vorrang der Evangelisierung und stellt strukturelle Fragen hinten an. Er hat in Rom die Widersprüchlichkeit der deutschen Kirche offenbar besser erkannt als die deutschen Ortsbischöfe. Seine Analyse stimmt mit empirischen und religionssoziologischen Studien überein. Doch die katholische Kirche in Deutschland ignoriert beides: Wissenschaft und päpstliche Mahnung. Alle Anliegen des Papstes werden im synodalen Sonderweg vom Tisch gewischt; im Gegenteil: Das Projekt setzt genau den Schwerpunkt, vor dem Papst Franziskus gewarnt hat: die Fixierung auf Strukturfragen.

4. September 2019: Verstoß gegen Kirchenrecht und den Willen des Papstes

Der Vatikan reagiert auf die Ankündigung des Synodalen Weges in Deutschland mit Stellungnahmen der Kongregation für die Bischöfe und des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte Darin wird festgestellt, dass die vorgesehenen Themen nicht nur die Kirche in Deutschland, sondern die Weltkirche betreffen. „Sie können deshalb – mit wenigen Ausnahmen – nicht Gegenstand von Beschlüssen und Entscheidungen einer Teilkirche sein, ohne gegen die Einschätzung des Heiligen Vaters zu verstoßen“, heißt es darin.

Weiterer Kritikpunkt: Die vorgesehene „Parität von Bischöfen und Laien kann kirchenrechtlich keinen Bestand haben“. Die Verantwortung der Bischöfe unterscheide sich von der Verantwortung der Priester und Laien. Folglich sei auch die Synodalität in der Kirche, auf die sich Papst Franziskus berufe, kein Synonym für Demokratie oder Mehrheitsentscheidungen, sondern verstehe sich als eine andere Art der Teilnahme an den Entscheidungsprozessen. Der Entwurf des Statuts lasse „viele Fragen offen, welche die Aufmerksamkeit dieser Kongregation im Dialog mit der Deutschen Bischofskonferenz verdienen“.

17. September 2019: Kardinal Marx verteidigt den Sonderweg

Auf diese klare Ablehnung des deutschen Vorhabens reagiert der Adressat der Beschwerde aus Rom, Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, mit der öffentlichen Ankündigung, den vom Vatikan als „ekklesiologisch ungültig“ bezeichneten „verbindlichen Synodalen Prozess“ fortzusetzen – und er ergänzt, dass der deutsche Weg ein Vorbild für die Universalkirche sein könnte. Der „Synodale Weg“ sei außerdem ein „Prozess sui generis“, so Marx: „Es ist kein Partikularkonzil!“ So wird es auch auf der Homepage des „Synodalen Weges“ (SW) dargestellt. Damit wird bewusst gegen das Kirchenrecht verstoßen und ein deutscher synodaler Sonderweg begonnen.

Vorbereitungsforen: Die Bischöfe lassen sich darauf ein

Zur Vorbereitung des Synodalen Weges werden vier Vorbereitungsforen eingesetzt, die ihre Arbeit bis zum September 2019 durchführen. Arbeitspapiere aus diesen Vor-Foren werden nach den Rückmeldungen in der erweiterten Gemeinsamen Konferenz von deutscher Bischofskonferenz (DBK) und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZDK) am 13./14. September 2019 in Fulda überarbeitet. In einem Brief an den Papst wird beschwichtigt.

30. Januar bis 1. Februar 2020: Erste Synodalversammlung

Vom 30. Januar bis 1. Februar 2020 findet in Frankfurt am Main die 1. Synodalversammlung statt. Die Synodalversammlung ist das oberste Organ des Synodalen Weges und fasst die Beschlüsse. Ihr gehören die 69 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, 69 Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter geistlicher Dienste und kirchlicher Ämter, junge Menschen und Einzelpersönlichkeiten an. Insgesamt umfasst die Synodalversammlung 230 Personen. Der Prozess ist in vier Themenbereiche/Synodalforen aufgeteilt:

- „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“

- Priesterliche Existenz heute

- Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche

- Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft

22. Februar 2021: Rom verbietet Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

In einem „Dubium“, das vom Papst unterstützt wird, erklärt die vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre offiziell, dass die Kirche keine Vollmacht hat, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen. Dies sei keine ungerechte Diskriminierung, sondern entspreche dem Wesen des Segens als Sakramentalie. Die zu segnende Wirklichkeit müsse objektiv und positiv darauf hingeordnet sein, die Gnade zu empfangen und auszudrücken. Diese Antwort schließe nicht aus, „dass Segnungen einzelnen Personen mit homosexueller Neigung gespendet werden, die den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben“.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing, würdigte die Antwort aus Rom mit den Worten: „Die von der Glaubenskongregation heute vorgebrachten Gesichtspunkte müssen und werden selbstverständlich“ in die Gespräche des Synodalen Wegs Eingang finden.

Am 10. Mai 2021 wurden dennoch im Rahmen der Aktion „Liebe gewinnt“ öffentlichkeitswirksam insgesamt 110 Gottesdienste gelistet, bei denen homosexuelle Partnerschaften – meist von Priestern – trotz Verbots gesegnet wurden. Verweise oder andere Maßnahmen der kirchlichen Aufsicht in Deutschland an Beteiligte, insbesondere Priester, wurden in keinem einzigen Fall bekannt.

30. September bis 2. Oktober 2021: Corona verzögert

Die 2. Synodalversammlung findet vom 30. September bis 2. Oktober 2021 im Congress Center Messe Frankfurt statt. Ursprünglich war sie vom 4. bis 6. Februar 2021 geplant und muss wegen der Corona-Situation verschoben werden.

April/Oktober 2021: Bücher klären auf

Führt der Synodale Weg statt zu einer Erneuerung von Glaube und Kirche vielleicht doch nur zu einer Anpassung an den Zeitgeist? Diese Frage stellen sich Autoren und Herausgeber des Buches „Was er euch sagt das tut“, Christoph Binninger, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Karl-Heinz Menke und Christoph Ohly.

Im Oktober veröffentlicht Dorothea Schmidt, Teilnehmerin der „Synodalversammlung“, das Buch „Pippi-Langstrumpf-Kirche – Meine Erfahrungen auf dem Synodalen Weg“. Das Buch befasst sich kritisch mit den Vorgehensweisen und Abläufen bei den Tagungen. Viele Vorgänge lassen sich mit einer synodalen Arbeitsweise nicht vereinbaren, im Gegenteil: Anstatt einen Weg zu suchen, den nahezu alle gemeinsam gehen können, dominiert eine Mehrheit ohne Rücksicht über eine Minderheit. Die Redebeiträge sind auf eine bis drei Minuten Länge reduziert; diese Einschränkung begleitet alle bisherigen „Synodalversammlungen“.

19. November 2021: SW-Präsident Sternberg baut Drohkulisse auf

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk baut SW-Präsident Thomas Sternberg eine Drohkulisse auf. Bezüglich der „freiwilligen Selbstverpflichtung der Bischöfe“ sagt er: „Wenn dann ein Bischof in einem kleinen Bistum eine Regelung nicht umsetzt, dann gibt es schon einen erheblichen Druck, und das wird auch nicht ganz ohne Folgen bleiben.“

29. November 2021: Warnung vor „Ewigen Wahrheiten“

Die Dogmatikerin Julia Knop warnt die katholische Kirche öffentlich davor, kirchliche Lehren als „ewige Wahrheiten“ zu verstehen. Vielmehr sei die Kirche immer auch Teil ihrer Zeit und müsse sich deshalb weiterentwickeln. Knop: „Ewige Wahrheiten“ in der kirchlichen Lehre sind eine Fiktion. Damit stellt sie sich ausdrücklich gegen eine Kernaussage der gültigen Glaubenslehre.

Einspruch: Glauben wir der Kirche oder der Wissenschaft?

Der Theologe Helmut Müller von der Initiative „Neuer Anfang“ widerspricht einer gängigen Denkrichtung: Eine Reihe von Theologen und mittlerweile auch Bischöfen glaubten offenbar im Sinne eines „Ich glaube an die Wissenschaft, die humane und so gut wie allmächtige.“ mehr zweifelhaft gedeuteten Ergebnissen der Humanwissenschaften, als der Lehre der Kirche. Theologen forderten, die Kirche habe sich „von den Humanwissenschaften aufklären zu lassen“. Der Wandel vom „Heilswissen“ zum „Herrschaftswissen“ sei in vollem Gange, befürchtet Helmut Müller. Das scheine das neue Credo von manchen Theologen zu sein. Sie haben offenbar den Glauben, unter dem sie angetreten sind, auf die Humanwissenschaften übertragen und dieses „Fremdgehen mit dem Glauben“ werde immer mehr hingenommen.

Reform Manifest der Initiative „Neuer Anfang“ als Antwort auf Fehlentscheidungen

Die Initiatoren des Reform-Manifest der Initiative Neuer Anfang fordern angesichts der beschlossenen Texte der 2. Vollversammlung des sogenannten „Synodalen Weges“ alle Katholiken in Deutschland dazu auf, das von ihr formulierte Reform-Manifest mit neun Thesen zu einer echten Erneuerung der Kirche zu unterzeichnen. Die Initiative überreicht dieses Manifest Anfang Januar 2022 mit 6.000 Unterschriften persönlich an Papst Franziskus in Rom.

3. Februar 2022: #SiebenFragen – Eine Aktion der Initiative Neuer Anfang

Zeitgleich mit der Eröffnung der Vollversammlung des „Synodalen Weges“ warnt die Initiative „Neuer Anfang“ vor einem neuem Schisma aus Deutschland. In einem Brief an die Bischöfe auf allen Kontinenten beschreibt sie einen „Geist der Rebellion und des Verrats am Evangelium“. Sie weist darauf hin: Dass Papst Leo X. einst die Thesen des Martin Luther als irrelevantes „Mönchs-Gezänk“ abtat, war der vielleicht folgenschwerste Fehler der Kirchengeschichte. Genau 500 Jahre später sei die Römisch-Katholische Kirche erneut im Begriff, eine theologische Debatte herunterzuspielen, zu ignorieren und für ein deutsches Problem zu halten. Die Initiative warnt deshalb öffentlich: „Die nächste Spaltung der Christenheit steht vor der Tür. Und sie wird wieder aus Deutschland kommen.“

Hintergrund: Die deutschsprachige Theologie beschäftigt schon etliche Zeit eine alternative Anthropologie und ein radikales Verständnis von Freiheit, das elementar mit dem christlichen Glauben in Widerspruch steht. Dabei wird dem menschlichen Subjekt „Freiheit“ in radikaler Weise zugesprochen. Sie sei absolutes Vermögen zur Selbstbestimmung, habe ihren Ursprung in sich selbst, sei losgelöst vom Schöpfer, und sei somit innerlich nicht mehr durch ihre Kreatürlichkeit strukturiert. Die Initiative Neuer Anfang hat deshalb sieben theologische Fragen national und international zur Diskussion gestellt, um zu einer theologischen und philosophischen Auseinandersetzung zu ermutigen.

3. bis 5. Februar 2022: 3. Synodalversammlung in Frankfurt

Die Dritte Synodalversammlung des Synodalen Weges findet vom 3. bis 5. Februar 2022 in Frankfurt am Main statt. In der Messe Frankfurt beraten die Teilnehmer einige Texte in Zweiter Lesung und fassen dann erstmals verbindliche Beschlüsse. Weitere Texte werden in Erster Lesung beraten und den Synodalforen zur weiteren Überarbeitung übergeben.

Bericht über den ersten Tag der Synodalversammlung

Bericht über den zweiten Tag der Synodalversammlung

Bericht über den dritten Tag der Synodalversammlung

Kritischer Kommentar zur 3. Synodalversammlung

Weiterer kritischer Kommentar zur 3. Synodalversammlung

Synodale Texte: Orientierungslos statt „Orientierungstext“

Was als zentraler „Orientierungstext“ auf dem Synodalen Weg beschlossen wird, entwertet das ordentliche Lehramt von Papst und Bischöfen zu Gunsten theologischer „Berater“. Damit entfernt sich Deutschland weiter von der Glaubenslehre der Weltkirche, schreibt Bernhard Meuser in seinem Kommentar zur dritten Synodalversammlung. Die Versammlung hat Beschlüsse gefasst, die offensichtlich gegen die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils (insbesondere „Lumen Gentium“) verstoßen. Darüber wird aber offiziell beim SW nicht gesprochen.

17. Februar 2022: Prominenter US-Publizist zur Entwicklung in Deutschland

Der amerikanische Publizist George Weigel blickt aus der Ferne auf einen deutschen Katholizismus, der dabei sei, sich im Zuge des Synodalen Weges zu verflüssigen. Das Ergebnis sei nicht Erneuerung, sondern Abkehr vom Evangelium. Er schreibt u.a.: „Vor zwanzig Jahren, während der langen Fastenzeit 2002, begann ich, den Begriff „Catholic Light“ zu verwenden, um ein Projekt zu beschreiben, das die Kirche von ihren Grundlagen in Schrift und Tradition loslöste: ein Katholizismus, der nicht mit Sicherheit sagen konnte, was er glaubt oder was ein rechtschaffenes Leben ausmacht; eine Kirche der offenen Grenzen, die nicht in der Lage oder nicht willens ist, jene Ideen und Handlungen zu definieren, durch die die volle Gemeinschaft mit dem mystischen Leib Christi unterbrochen wird. Das katholische Light-Projekt wurde in der Regel als pastorale Antwort auf die kulturellen Herausforderungen der Spätmoderne und der Postmoderne propagiert; die Spätmoderne und die Postmoderne reagierten darauf nicht mit Begeisterung für den Dialog, sondern mit einem kaum zu unterdrückenden Gähnen.

22. Februar 2022: Weckruf der Polnischen Bischofskonferenz

Stanisław Gądecki, Erzbischof und Metropolit von Posen und Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz, schreibt der deutschen Bischofskonferenz „in brüderlicher Sorge wegen Synodalem Weg“. Der Brief ist in diplomatischem Ton gehalten, dabei messerscharf in der Sache. Man darf ihn als kleine Sensation werten. Es ist selten, dass sich Bischöfe in Angelegenheiten anderer Ortskirchen einmischen. Die Initiative „Neuer Anfang“ betrachtet die bischöfliche Wortmeldung aus Polen im Kontext der vorangegangenen Aufforderungen an den Weltepiskopat, sich zu Wort zu melden.

In dem Brief heißt es zB: „Deshalb betrachte ich das bisherige Vorgehen des deutschen „synodalen Weges“ mit Sorge. Wenn man ihre Früchte betrachtet, kann man den Eindruck gewinnen, dass die Grundlage der Reflexion nicht immer das Evangelium ist.… Eine der Versuchungen in der Kirche besteht heute darin, die Lehre Jesu ständig mit den aktuellen Entwicklungen in der Psychologie und den Sozialwissenschaften zu konfrontieren.“

Kurze Zeit später empfängt Papst Franziskus in Privataudienz den Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz, Stanislaw Gadecki, der sich später dazu äußert und erwähnt, dass der deutsche synodale Sonderweg ein Thema bei dem Gespräch mit dem Papst war. Wie steht der oberste Hirte zum deutschen synodalen Weg? Der Theologe Martin Brüske analysiert die Vorgänge, die für Aufregung gesorgt haben.

10. März 2022: Der zweite „Brandbrief“ trifft ein

Man mache sich „Sorgen um die Richtung, die Methodik und den Inhalt des synodalen Weges der Kirche in Deutschland“. Innerhalb kürzester Zeit geschieht es das zweite Mal, dass sich ein Vorsitzender einer ausländischen Bischofskonferenz öffentlich besorgt gegenüber dem Kurs der deutschen Bischöfe zeigt. Während sie zur Frühjahrsvollversammlung in Tromsø (Norwegen) versammelt sind, schreiben die Bischöfe aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden an die deutschen Amtsbrüder. Reformen müssten „vor jenen Themen halt machen, die unveränderliche Teile der Lehre der Kirche beinhalten“, unterstreichen die nordischen Bischöfe. Sie schreiben: „Wahre Reformen der Kirche haben seit je darin bestanden, die auf göttliche Offenbarung und authentische Tradition fundierte katholische Lehre zu verteidigen, zu erklären und in glaubwürdige Praxis umzusetzen — eben nicht darin, dem Zeitgeist nachzugehen. Wie flüchtig der Zeitgeist ist, bestätigt sich täglich.“

Verharmlosung mit Fehler

Bischof Bätzings Antwortbrief auf die Kritik der nordischen Bischofskonferenz offenbart den Synodalen Prozess als eigensinnigen Weg der oberflächliche Pseudo-Nachfolge Christi, meint Dorothea Schmidt in ihrem Kommentar.

Der Brief ist nicht nur verharmlosend, sondern enthält auch einen entscheidenden Fehler, kommentiert Martin Grünewald. Bischof Bätzing zählt darin sechs gleichgeordnete „zentrale Erkenntnisquellen des Glaubens“ auf, das Konzil nennt aber nur zwei Offenbarungsquellen: die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift. Damit ändert die Katholische Kirche in Deutschland die katholische Glaubenslehre in ihrem wichtigsten Bestandteil – Ein tragisches Beispiel für die neue deutsche Theologie.

Die Gleichordnung und Ausdehnung der Glaubensquellen kritisieren Jan-Heiner Tück und Helmut Hoping in einem Beitrag der FAZ, der von Onlineportal der deutschen Bischofskonferenz, katholisch.de aufgegriffen wird Sie warnen vor einer „Kompetenzverschiebung mit erheblichem Konfliktpotential“ zwischen der akademischen Theologie und dem kirchlichen Lehramt.

11. April 2022: Abfuhr für den Traum vom deutschen Sonderweg

Der weitere „Brüderliche Brief“ an die deutschen Bischöfe, den zu unterzeichnen inzischen über 100 Bischöfe und Kardinäle aus den USA, Afrika, Kanada und Australien ihre Kollegen in aller Welt einladen, ist ein Paukenschlag für die Kirche in Deutschland. Seit Wochen und Monaten häufen sich die weltkirchlichen Distanzierungen vom deutschen synodalen Sonderweg. In sieben Punkten und deutlichen Worten wird dort der „Synodale Weg“ als eine evangeliumsferne „Sackgasse“ beschrieben, die Tageszeitung NZZ dokumentiert die deutsche Fassung:

Er untergrabe die kirchliche Autorität „einschließlich der von Papst Franziskus, die christliche Anthropologie und Sexualmoral sowie das Vertrauen in die Heilige Schrift.“

Er sei mehr von „soziologischen Analysen und zeitgenössischen politischen Ideologien, einschließlich der Genderideologie“ bestimmt, als vom Wort Gottes.

Er zerstöre durch einen falschen Begriff von Autonomie die christliche Idee von Freiheit, die „nach der Lehre der Kirche an die Wahrheit gebunden und auf das Gute und letztendlich auf die Glückseligkeit des Menschen hin geordnet“ sei.

Die Bischöfe vermissen zudem die „Freude des Evangeliums“, kritisieren den Synodalen Weg als „bürokratielastig, zwanghaft kritisch und nach innen gerichtet“ und entdecken „mehr Unterwerfung und Gehorsam gegenüber der Welt und deren Ideologien als gegenüber Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser.“

Sie widersprechen der „Fokussierung des Synodalen Weges auf „Macht“, was im Widerspruch stehe zum Wesen des Volkes Gottes, das „familiär, komplementär und hierarchisch“ organisiert sei, „ein Volk, das durch die gemeinsame Liebe aller zu Jesus Christus und zueinander im Namen Christi zusammengehalten wird.“

Die „Reform der Strukturen“ sei noch lange nicht „Bekehrung der Herzen“ und „Begegnung mit Jesus“, was allein wegführe „von einem Leben in Sünde und Unglück.“

Der falsche Reformansatz könnte schließlich Gläubige dazu verführen, „der Idee von ´Synodalität´ selbst zu misstrauen“, wie sie Papst Franziskus als Prinzip der Kirche immer wieder herausstellt. Die Initiative „Neuer Anfang“ nimmt Stellung.

Die Antwort von Bischof Bätzing auf die Kritik der weltweiten Bischöfe sei gar keine Antwort, sondern ein Ausweichmanöver, kommentiert Martin Brüske.

26. April 2022: Theologe Striet bestätigt Schisma und widerspricht Bischofs Bätzings Beschwichtigung

Dreimal hat Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, in zunehmend aggressivem Tonfall die ernst aber brüderlich vorgetragenen Befürchtungen und Sorgen seiner weltweiten Bischofsbrüder über ein drohendes deutsches Schisma durch die Beschlüsse und Debatten des Synodalen Weges als unbegründet abgetan. Jetzt widerspricht ihm freimütig einer der prominentesten, deutschen Theologen und maßgeblicher Vordenker des Synodalen Weges, Prof. Magnus Striet. Er korrigiert Bischof Bätzing: „Das Schisma ist längst da.“ Was Georg Bätzing aus taktischen Erwägungen zu verbergen gesucht hat, legt Striet nun ohne falsche Rücksichten auf. Peter Esser analysiert Striet und die Kirchenspaltung.

4. Mai 2022: „Verrat am Evangelium“ – Erzbischof Aquila von Denver schreibt erneut

Vierzehn Tage nachdem Bischof Georg Bätzing dem Erzbischof von Denver auf den „Brüderlichen Brief“ der 74 Bischöfe, die den Synodalen Weg in Frage stellten, geantwortet hatte, erhält er erneut Post aus Amerika. Das Schreiben Aquilas lässt an Brisanz nichts zu wünschen übrig, der Bischof verlässt gar die Tonlage brüderlich-pastoraler Korrektur. Amerikanisch direkt liest er dem deutschen Kirchenchef Punkt für Punkt die Leviten. Sein Ziel: „die Wahrheit des katholischen Glaubens in vollem Umfang zu verteidigen.“ Aquilas Brief gipfelt in dem Satz: „Sich dem Zeitgeist zu ergeben, hat nichts mit dem Lesen der Zeichen der Zeit zu tun, sondern ist ein Verrat am Evangelium.“

22. Mai 2022: Bischof Bätzing bezeichnet Einheit der Kirche als reine Fiktion

Ein Interview von Bischof Georg Bätzing im Deutschlandfunk ist gleich in mehrfacher Weise bemerkenswert. So übernimmt er die These, dass die Einheit der Kirche angesichts kultureller Diversität lediglich eine Fiktion sei. Und er zeigt sich enttäuscht von Papst Franziskus. Bernhard Meuser durchleuchtet das missglückte Interview.

Protestantischer Pastor aus Wittenberg ermutigt: Es braucht das Katholische

Alexander Garth ist evangelischer Pastor in Wittenberg und nicht minder in Sorge um die Katholische Kirche, als viele Katholiken selbst. Er insistiert, die christliche Welt brauche die katholische Identität, weil es ein großer Verlust für die Christenheit wäre, wenn die katholische Farbe des Glaubens an Intensität verlöre. Sein Brief im Wortlaut.

29. Mai 2022: „Ein blutleerer Katholikentag“

Die Teilnehmerzahl des Katholikentages in Stuttgart sinkt auf ein Drittel, die muslimische Landtagspräsidentin empfängt die Kommunion und Lebensschützer werden ausgeschlossen. Von ihm geht keine Aufbruchstimmung aus, im Gegenteil. Eine Debatte über den synodalen Sonderweg bleibt aus, Kritiker werden nicht eingeladen. Ein Rückblick auf das katholische Deutschlandtreffen in Stuttgart mit dem promovierten Theologen und Philosophen Martin Brüske.

30. Mai 2022: Bischöfe verzichten „freiwillig“ auf katholisches Arbeitsrecht

Mehrere Bistümer erklären im Anschluss an die 3. Vollversammlung des Synodalen Weges im Februar 2022 in Frankfurt, freiwillig auf die Anwendung des Katholischen Arbeitsrechtes in ihrem Bistum zu verzichten. Der Kirchenrechtler Markus J. J. Graulich SDB, Sekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, analysiert in seinem Beitrag für die Deutsche Tagespost die Konsequenzen, wenn das Katholische Arbeitsrecht tatsächlich, wie derzeit vorgeschlagen und debattiert, auf diesen Anspruch an die eigenen Mitarbeiter freiwillig verzichtet. Von den Menschen, die für sie arbeiten, dürfe die Kirche Loyalität und Aufrichtigkeit im Sinne ihres Ethos verlangen, denn es geht dabei um die Glaubwürdigkeit der Kirche bei der Erfüllung ihres Sendungsauftrages.

1. Juni 2022: Ist die Einheit noch zu retten?

In der Juni-Ausgabe des Vatican-Magazins bezieht der Dogmatiker Karl-Heinz Menke Stellung zur Aussage des Fundamentaltheologen Magnus Striet, es gebe längst ein Schisma, und analysiert in diesem Interview die tiefen theologischen Gräben der Reform-Debatte des Synodalen Weges. Aus Striets Sicht ist Bekenntniseinheit eine Fiktion; für ihn gibt es keine Häresie, sondern nur den argumentativen Wettstreit sich widersprechender Positionen. Menke widerlegt Striets Behauptungen.

14. Juni 2022: Papst: „Eine sehr gute evangelische Kirche ist genug“

Papst Franziskus lässt sich offiziell am 14. Juni bei einem Treffen mit europäischen Chefredakteuren von Jesuitenzeitschriften über den deutschen synodalen Sonderweg zitieren: „Dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Msgr. Bätzing, sagte ich: ‚Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen’ (lacht). Problematisch wird es, wenn der Synodale Weg von den intellektuellen, theologischen Eliten ausgeht und sehr stark von äußeren Zwängen beeinflusst wird.“ Weiter sagte er: „Ich wollte einen Brief über Ihren Synodenweg schreiben. Ich habe ihn selbst geschrieben, und ich habe einen Monat gebraucht, um ihn zu schreiben. Ich wollte die Kurie nicht einbeziehen. Ich habe es selbst gemacht. Das Original ist spanisch, die deutsche Version ist eine Übersetzung. Dort habe ich geschrieben, was ich denke.… Was geschieht, ist, dass es viele Gruppen gibt, die Druck machen, aber unter Druck ist es nicht möglich, zu unterscheiden. Ich warte, bis es keinen Druck mehr gibt, um zu unterscheiden. Die Tatsache, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt, ist in Ordnung. Das Problem ist, wenn Druck entsteht. Das hilft aber nicht.“ An anderer Stelle des Interviews sagt er: „Wenn man sich allein in die Welt der Ideen begibt und sich von der Realität entfernt, landet man in der Lächerlichkeit.“

15. Juni 2022: Kardinal Schönborn sieht Missbrauchs-Instrumentalisierung durch Synodalen Weg

Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn sieht die Gefahr einer Instrumentalisierung von Missbrauch durch den Synodalen Weg. In einem am 15. Juni 2022 veröffentlichten Interview in der aktuellen Ausgabe (3/2022) der Internationalen Katholischen Zeitschrift „Communio“ sagt Schönborn, dass es ihn befremde, „dass man so schnell vom Missbrauchsthema zu Kirchenverfassungsfragen übergeht“. Die Evidenz dieser Verbindung sei bei Weitem nicht reflektiert und erwiesen.

19. Juni 2022: Kardinal Kasper warnt vor „Faulem Trick“ auf dem Weg zur Synodalität und Erneuerung der Kirche

Kardinal Walter Kasper erklärt in seinem Vortrag zum 4. Online-Studientag der Initiative „Neuer Anfang“, warum die aktuellen Selbstverpflichtungen der Bischöfe auf Verzicht der Anwendung von Kirchenrecht nur ein „fauler Trick“ seien, der einem kollektiven Rücktritt der Bischöfe gleichkäme und warum Synoden nur außerordentliche Unterbrechungen sein können und keine synodalen Kirchenregierungen. Der erfahrene Kirchenmann bezieht sich auf sein Gewissen und erklärt: „Ich kann nur sagen, dass ich nicht sehen kann, wie ich beim letzten Gericht einzelne, schon beschlossene Aussagen (des deutschen Synodalen Weges), als mit dem Evangelium vereinbar vertreten könnte.“

Die von ZdK und Vertretern des Synodalen Weges geplante Installation eines „Synodale Rates“ stößt nicht nur bei Kirchenrechtlern auf dezidierte Kritik. Laut Kardinal Walter Kasper zerstört ein solches Gremium gar die Struktur, „die Christus für seine Kirche gewollt hat“. Es soll einen Synodalen Rat geben, eine Art auf Dauer angelegten Synodalen Weg als „Beratungs- und Beschlussorgan“ mit dem Ziel der Mitbestimmung der Basis, Parität von Laien und Bischöfen und Entscheidungskompetenzen für das gewählte Gremium.

Bereits zum vierten Mal in Reihe hat die Initiative Neuer Anfang am 19. Juni zu einem Online-Studientag eingeladen, diesmal zum Thema »Wahre und falsche Reform der Kirche«. Damit eröffnet sie erneut einen virtuellen Raum intensiver Reflexion mit namhaften Referenten und Referentinnen sowie Hunderten an Teilnehmern, die der Tagung über YouTube Live folgen bzw. weiterhin nachverfolgen können.

6. Juli 2022: Drei Wege aus der Kirchenkrise

Die Kirche in Deutschland steckt in ihrer tiefsten Krise seit der Reformation, während weltweit die Zahl der Katholiken steigt. Für Bernhard Meuser ergeben sich drei strategische, einander ausschließende Optionen, wie man mit dieser Krise umgehen kann. Sie unterscheiden sich fundamental voneinander. Es gibt den Weg der Assimilation, den Weg der Restauration und den Weg der Mission. Papst Franziskus hat nach seiner Ansicht längst den Weg gewiesen. Eine Analyse der Optionen.

13. Juli 2022 ZdK-Präsidentin fordert: Abtreibungsangebot flächendeckend ermöglichen

In einem Meinungsbeitrag für die Wochen- und Onlinezeitung „Die Zeit“ am 13. Juli setzt sich die ZdK-Präsidentin und Co-Präsidentin des Synodalen Weges, Irme Stetter-Karp, für ein flächendeckendes Abtreibungsangebot ein. Zur „Sicherstellung des Angebotes“ sei Abtreibung in der Arztausbildung zu berücksichtigen. Einmalig dürfte die Aussage einer ZdK-Präsidentin sein, „das Recht auf Leben und das Recht auf Selbstbestimmung (sind) gleichermaßen zu garantieren“. Der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz widerspricht diesen Ansichten auf Anfrage des Internetportals kath.net.

Vier Mitglieder der Synodalversammlung, Prof. Dr. Katharina Westerhorstmann, Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl Falkovitz, Dorothea Schmidt und Prof. Dr. Marianne Schlosser widersprechen in einem Namensbeitrag der Tageszeitung „Die Welt“.

21. Juli 2022: Der Heilige Stuhl zeigt Grenzen für den deutschen synodalen Prozess auf

In einer Erklärung vom 21. Juli 2022 präzisiert der Vatikan, dass die Gesprächsinitiative des Synodalen Wegs in Deutschland „nicht befugt“ sei, „die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten“. So berichtet der vatikanische Pressedienst. Die Überschrift bei „Vatican News“ lautet: „Heiliger Stuhl zeigt deutschem Synodalen Weg Grenzen auf.“ Es sei „nicht zulässig, in den Diözesen vor einer auf Ebene der Universalkirche abgestimmten Übereinkunft neue amtliche Strukturen oder Lehren einzuführen, welche eine Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und eine Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen würden“.

Hier die Originalversion der „Erklärung des Heiligen Stuhls“. Das Präsidium des „Synodalen Weges“ reagiert noch am gleichen Tag. Welche Konsequenzen werden die deutschen Bischöfe ziehen? Sie müssen sich entscheiden: Einlenken oder Entscheidung für ein Schisma?

26. Juli 2022: SW-Theologin Julia Knop bestreitet Glaubensgehorsam: „Jetzt erst recht!“

Wie reagieren die Initiatoren des synodalen Sonderweges in Deutschland? Eine der wichtigsten Teilnehmerinnen und begleitenden Theologen ist Julia Knop (Theologische Fakultät der Universität Erfurt). In einem Essay bestätigt sie angesichts der klarstellenden Verlautbarung durch den Heiligen Stuhl den Eindruck, „das Einheitsrisiko“ sei wirklich „virulent“. Aber niemand habe „ein Interesse an einer nationalkirchlichen Abspaltung“. Anschließend interpretiert sie, es gehe um „die Machtfrage“:

„Wer darf wen wozu verpflichten, wer schuldet wem welchen ‚Gehorsam’? Katholik*innen denken und leben und gestalten die Kirche vor Ort so, wie sie es für richtig halten. Sie leisten dabei keinen ‚Glaubensgehorsam’, sondern übernehmen Glaubensverantwortung.“ Der „Versuch eines Machtworts“ sei „Misstrauensvotum der Sonderklasse“. „Verhindern kann dieser Versuch eines Machtworts aber weder die laufenden Debatten noch die in ihnen gewachsenen Überzeugungen noch den Kulturwandel, der sich im Zuge des synodalen Prozesses bereits vollzieht. … Wer sich einmal von etwas Neuem hat überzeugen lassen, fällt nicht so einfach zurück ins Alte, zumal wenn dies sich als prekär erwiesen hat. Wem einmal klar geworden ist, dass es kein ‚weiter so’ geben darf, der akzeptiert auch kein Machtwort derer, die kirchlichen Reformbedarf immer noch leugnen.“

Ihre Aufforderung: „Jetzt erst recht!“

17. August 2022: Bischof Oster mit kritischer Analyse zum Synodalen Weg

Der Passauer Bischof Stefan Oster beschreibt in einer beeindruckenden Klarheit in einem längeren Beitrag für die katholische Zeitschrift COMMUNIO aus seiner Perspektive, wie der Synodale Weg zustande kam, welche Bedingungen und Themen ihm aufgedrängt wurden, warum er von Anfang an nicht im Hören auf den Heiligen Geist in echter Synodalität stattfand und der geschützte Raum, den es dafür bräuchte, gar nicht gewollt war.

19. August 2022: Gebetsaufruf neun Tage vor Beginn der 4. Synodalversammlung

Die Initiative Neuer Anfang lädt zu einer Novene ein: Neun Tage lang vor Beginn der Synodalversammlung in Frankfurt bringen Gläubige ihre Anliegen mit der Bitte um Erneuerung der Kirche vor Gott.

15. September 2022: Nicht Reform, sondern Systemerhalt ist das Thema

In einer Presseerklärung kurz vor Beginn der 4. Vollversammlung des Synodalen Weges vom 8.-10. September 2022 teilt die Initiative Neuer Anfang mit: „Was Reform heißt, dient dem Systemerhalt einer Kirche der Funktionäre und Bürokratien, die über Jahrzehnte ihr Versagen unter Beweis gestellt hat. Wenn bei 22 Millionen Mitgliedern nur noch 900.000 zum Gottesdienst gehen, während 800.000 Leute auf der Lohnliste dieser Kirche stehen, läuft lange schon etwas schief – auch ohne Missbrauchskrise. Eine Betreuungskirche, die Christen systematisch zu Konsumenten erzogen hat, muss sich nicht wundern, wenn Menschen das verbilligte Angebot irrelevant finden. Wir suchen vergeblich nach dem Kassensturz und dem Neuanfang aus einer verbürgerlichten Profikirche.“

8. bis 10. September 2022: Weder synodal noch demokratisch

Die 4. Synodalversammlung in Frankfurt bildete die Geburtsstunde einer deutschen Nationalkirche. Diese Bilanz zieht die Initiative Neuer Anfang in ihrer Pressemitteilung. Die Mahnung aus Rom vom 21. Juli fand keine Beachtung. Die Mehrheit stimmt Texten zu, in denen das Lehramt der Kirche unterminiert, die bischöfliche Vollmacht untergraben und die kontinuierliche Lehre der Kirche zur christlichen Anthropologie („geschaffen als Mann und Frau“), zu Liebe, Ehe und Sexualität zerstört wird.

Der erste Grundtext verpasst die erforderliche 2/3-Mehrheit der Bischöfe. So findet erstmals ein Beschlussentwurf keine qualifizierte Mehrheit. Es folgt ein Eklat. Während bisher die Minderheit ständig Abstimmungsniederlagen hinnehmen musste, protestiert nun die Mehrheit verbal und höchst emotional gegen den satzungsgemäß korrekten Widerspruch. Zunächst erfolgt eine vermeintlich „spontane” Demonstration. Dann wird eine mehrstündige „Aussprache“ mit mehr als 45 Redebeiträgen gehalten. Dabei werden scharfe Anschuldigungen gegenüber den Bischöfen erhoben, die sich auf ihr Gewissen und ihre Treueversprechen bei der Bischofsweihe berufen. Die Journalistin Anna Diouf hat dies beispiellose Kesseltreiben beschrieben.

Am nächsten Tag wird der Minderheit das satzungsgemäße Recht auf eine weiterhin geheime Abstimmung verweigert. Es erfolgen nur noch namentliche Abstimmungen. Daraufhin schmilzt die Anzahl der Bischöfe, die mit Nein stimmen, von 21 auf 3 bis 10. Erwartungsgemäß wird später das Abstimmungsverhalten der Minderheitsbischöfe öffentlich skandalisiert, obwohl nun alle Beschlusstexte eine Mehrheit finden.

Bischof Bätzing und drei weitere Bischöfe kündigen während der Versammlung oder kurz danach an, trotz der fehlenden Zustimmung den Grundtext über eine neue Sexualmoral sowohl in die Weltsynode als auch in die Umsetzung in ihren Diözesen einzubringen. Daraufhin wird öffentlich gefragt, warum denn überhaupt eine Abstimmung stattfindet, wenn das Ergebnis bereits feststeht.

Die Initiative „Neuer Anfang“ stellt daher fest: Gegen die Weisung des Heiligen Stuhls, die Bischöfe und die Gläubigen nicht zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten, haben die Synodalen mitsamt der Mehrheit der deutschen Bischöfe in Geist und Buchstaben und sogar mit erklärter Absicht verstoßen. Die Gläubigen, die sich mit dem verbindlichen Glauben der Kirche identifizieren, werden fortan von der Mehrheit der deutschen Bischöfe alleingelassen. Die aktuellen Beschlüsse bringen vor allem die Priester und Religionslehrer in eine prekäre Lage: Wer die verbindliche Ethik der Kirche vertritt und in Katechese und Verkündigung dafür einsteht, begibt sich im Horizont des Synodalen Weges ab sofort ins kirchliche „Aus“ und wird gar zur Disziplinierung freigegeben.

19. September 2022: Neuer Druck auf lehramtstreue Bischöfe

Auch nach der missglückten Synodalversammlung wird der Druck auf die lehrsamtstreuen Bischöfe erhöht. Das ZdK fordert auf, den abgelehnten Text mit dessen vollständigem Bruch mit der christlichen Anthropologie und der katholischen Morallehre bei der bevorstehenden Vollversammlung der deutschen Bischöfe nachträglich zu akzeptieren. Der genannte Text, der wegen fehlender qualifizierter Mehrheit abgelehnt wurde, enthält auch unhaltbare Behauptungen wie diese: „Wir sehen heute, dass kirchliche Sexualethik auch die Verbrechen der sexualisierten Gewalt in der Kirche begünstigt hat.“

20. September 2022: Mit Vorwürfen von der eigenen Schuld ablenken

Manche sprechen im Zusammenhang von Kirche und Missbrauch gerne von einer „Täterorganisation“, aber nicht über die Schuld der einzelnen Person. Die Rede vom „Systemischen“ am Missbrauch entlastet die wahren Täter und belastet stattdessen die Institution, die reifgeschossen werden soll, damit andere sie übernehmen können. Ziemlich durchschaubar, findet Bernhard Meuser in einem Blogbeitrag.

22. September 2022: Wer beschuldigt wird, kann nicht in eigener Sache ermitteln!

Ein 600-seitiger Zwischenbericht der Universität Osnabrück, der sich speziell den Pflichtverletzungen der Bistumsleitung widmet, hat schwere Versäumnisse im Umgang mit Missbrauchstätern insbesondere durch Bischof Franz-Josef Bode ermittelt. Nicht nur als Bischof von Osnabrück, sondern auch als stellvertretender Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und als Vizepräsident des Synodalen Weges steht Franz-Josef Bode in einer besonderen Verantwortung. Die Initiative „Neuer Anfang“ fordert deshalb, dass er sich seiner Verantwortung stellt und ernsthafte Konsequenzen zieht, dem Papst seinen Rücktritt anbietet.

29. September 2022: Bischof Bätzing greift Kurienkardinal Koch an

Der Ökumene-Bischof des Vatikans, Kurienkardinal Kurt Koch, weist in einem Interview mit „Der Tagespost“ eine theologiegeschichtlich exakte Analogie des deutschen Synodalen Weges zur „Barmer Erklärung“ hin. In These 1 wurde damals erklärt: „… Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes… Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ Wörtlich sagte der aus der Schweiz stammende Kurienkardinal: „Es irritiert mich, dass neben den Offenbarungsquellen von Schrift und Tradition noch neue Quellen angenommen werden; und es erschreckt mich, dass dies – wieder – in Deutschland geschieht. Denn diese Erscheinung hat es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben.“ Bei der Abschlusspressekonferenz der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda verlangte Bischof Georg Bätzing eine Entschuldigung. Diese blieb ihm versagt. Der „Neue Anfang“ hat die deutschen Bischöfe aufgerufen, ihr Verhältnis zu Barmen 1 zu klären. Prominente Theologen wie Karl-Heinz Menke (Bonn) haben sich hinter Kardinal Kurt Koch gestellt.

27. und 28. Oktober 2022: Diskussionen vor Ort

Vertreter der Initiative Neuer Anfang diskutieren am 27. und 28. Oktober 2022 vor Ort. In Bonn-Bad Godesberg führt Bernhard Meuser eine Debatte mit der Vizepräsidentin des Synodalen Weges, Birgit Mock. Sein Manuskript findet sich hier. Am 28. Oktober stellen in Herzogenrath vier Vertreter des Neuen Anfangs, Bernhard Meuser, Birgit Kelle, Anna Diouf und Peter Esser unter dem Titel „Aufbruch gegen den Abbruch. Wie die Kirche einen neuen Anfang machen kann“ ihren alternativen Weg einer echten Reform der Kirche vor.

28. Oktober 2022: Synodale Zitate – Eine Transparenz-Offensive

Nicht nur in Deutschland ist angesichts der Debatten und Papiere auf dem sogenannten deutschen „Synodalen Weg“ die Sorge unter Katholiken groß, dass sich eine Fragmentierung oder gar eine Abspaltung der katholischen Kirche in Deutschland von der Universalkirche vollzieht. Die wenigsten Katholiken in Deutschland, geschweige denn weltweit, haben sich durch die Papierberge gearbeitet. Der „Neue Anfang“ als katholische Laien-Initiative hat sich deshalb entschlossen, Licht ins Dunkel der zahllosen Grundlagen- und Handlungstexte zu bringen und für alle Interessierten eine Zusammenstellung der wichtigsten Themen und Zitate aus dem Orientierungstext und allen vier Foren des Synodalen Weges (SW) verfasst.

Die deutsche Debatte bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Weltkirche. Zwar beschwichtigen SW-Akteure in den Medien in der Tat gerne: Es seien ja alles nur „Vorschläge“; es handele sich um einen „offenen Prozess“ und einen „Dialog“; man wolle sich nicht von der Weltkirche trennen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass auch in der Universalkirche alle Interessierten erfahren können, worüber in Deutschland tatsächlich abgestimmt wird. Deswegen hat der Neue Anfang seine Texte auch in verschiedenen Sprachen online (Englisch, Spanisch, Italienisch) zur Verfügung gestellt.

30. Oktober 2022: Der Glanz des Guten

Am 30. Oktober 2022 startet der „Neue Anfang“ seinen 5. Online-Studientag, diesmal unter dem Thema: „Glanz des Guten“ – Warum die christliche Moral ihre Zukunft noch vor sich hat. Mitwirkende: Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Thema: Überlieferungen der Weisheit –

Wie das Gute in den Kulturen grundgelegt ist), Dr. theol. Martin Brüske (Thema: Wege gegen die Gottvergessenheit – Wie aus Tora und Weisheit biblische Ethik sprudelt), Prof. Dr. Thomas Möllenbeck (Gottebenbildlichkeit und Humanwissenschaft – Wie der Mensch lesbar ist), Dr. Pavel Blažek (… und sie werden ein Fleisch – Wie sich Veränderliches und Unabänderliches in der katholischen Ehelehre unterscheiden), Dr. Hanns-Gregor Nissing (Warum es schön ist, gut zu sein

Wie die Tugenden einleuchten) und Bernhard Meuser (Weg, Wachstum, Jüngerschaft –

Wie Erneuerung von Kirche und Ethik zusammenhängen). Es gab 400 bis 500 Teilnahme-Anmeldungen.

Die Vorträge sind auf der Homepage des Neuen Anfangs einzeln abrufbar.

8. November 2022: Novene mitbeten zum ad limina-Besuch der Bischöfe in Rom!

Anlässlich der bevorstehenden Ad-Limina-Besuchs der deutschen Bischöfe im Vatikan hat die Initiative „Neuer Anfang“ ein neuntägiges Fürbittgebet (Novene) zum Heiligen Geist erstellt und veröffentlicht.

11. November 2022: „Heiliger Vater, stoppen sie diesen pseudodemokratischen Prozess“

Mit sieben Eckpunkten begründet der Neue Anfang in einer Pressemitteilung seine Empfehlung an Papst Franziskus, den „Synodalen Weg“ in Deutschland zu stoppen:

- Der „Synodale Weg“ ist eine Fortsetzung der Vertuschung kirchlichen Missbrauchs mit anderen Mitteln.

- Der „Synodale Weg“ war und ist das exakte Gegenteil von Synodalität.

- Der „Synodale Weg“ war von Anfang an nicht ergebnisoffen, sondern strategisch und machtpolitisch.

- Der „Synodale Weg“ hat keine „Theologie“ und keine „Spiritualität“, er ist auf Anpassung an die Welt bedacht.

- Der „Synodale Weg“ wurde ohne gesamtkirchliche Billigung installiert, verletzt permanent die Rechte der Gläubigen, ignoriert die Einsprüche und Ermahnungen des Papstes und der Weltkirche und fasst sogar die Trennung von der Gesamtkirche ins Auge.

- Der „Synodale Weg“ will mit Gewalt eine andere Kirche herbeiführen.

- Wir sind enttäuscht von vielen unserer Bischöfe.

19. November 2022: Deutsche Bischöfe sitzen in der selbst gestellten Falle

Der Ad-Limina-Besuch in Rom verläuft ernüchternd für die Mehrheit der deutschen Bischöfe. Der Neue Anfang stellt dies in einer Pressemitteilung fest und bewertet die Ergebnisse:

- Keine Kompromisse möglich.

- Unhaltbare Hoffnungen geweckt und enttäuscht.

- Am Scheideweg: Evangelium oder Gegenwartskultur?

- Neuevangelisierung nicht als Facette, sondern als Grundprinzip.

Der Neue Anfang resümiert: „Papst Franziskus und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen versucht, den Tanker der Kirche in Deutschland in einem gewagten Manöver in diese Richtung umzulenken. Ob das Manöver und die Kurskorrektur gelingen, bleibt abzuwarten.“

24. November 2022: Vatikan veröffentlicht Kurien-Texte

Der Vatikan berichtet über den Ad-Limina-Besuch der deutschen Bischöfe und veröffentlicht die Referate, die die Kurienkardinäle Luis Ladaria und Marc Ouellet bei der Begegnung gehalten haben. Papst Franziskus verzichtet kurzfristig auf eine weitere Teilnahme bei diesem Thema.

Zuvor veröffentlicht Vaticannews ein gemeinsames Kommuniqué des Heiligen Stuhls

und der Deutschen Bischofskonferenz zur gemeinsamen Diskussionsrunde über den deutschen Synodalen Weg und dessen Bewertung.

25. November 2022: Die Abschaffung des sechsten Gebots – Die Folgen des neuen Arbeitsrechts

Mit ihrem neuen Arbeitsrecht verabschiedet sich die Kirche als eine Gemeinschaft des Glaubens, in der für die Gläubigen ein verbindliches Ethos gilt. Bei allen geschichtlichen und kulturellen Gestaltwandlungen, auch bei aller geistlichen Armut und Heuchelei, die sie auch schon vorher prägte, zerschneidet sie damit ein wesentliches Band, das sie mit den Gemeinden des Neuen Testaments verknüpfte. Martin Brüske hat diesen Vorgang analysiert.

13. Dezember 2022: Schisma „unausweichlich“

In einem Blogbeitrag analysiert ein Theologe unter dem Pseudonym Edmund Pevensie die geistige Großwetterlage der Katholischen Kirche in Deutschland als Resultat einer bereits erfolgten Kernspaltung. Laut seiner Analyse ist das Schisma nicht nur „unausweichlich“, die universalkirchlichen Kräfte in Deutschland sollten es in seinen Augen gar bewusst anstreben und gestalten. Der Beitrag findet aufgrund seiner theologischen und philosophischen Tiefe starke Beachtung.

21. Dezember 2022: Synodaler Ausschuss

Auch nach dem Ad-Limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom betreiben DBK und ZdK die Gründung eines „Synodalen Ausschusses“ zur Vorbereitung des „Synodalen Rates“. Der Neue Anfang warnt davor, weil damit das Bischofsamt entleert wird. Der Vatikan hatte bereits im Sommer betont, dass „der ‚Synodale Weg‘ in Deutschland ist nicht befugt (ist), die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten.“ Spätestens jetzt waren alle gewarnt. Trotzdem wählt das ZdK auf seiner Vollversammlung 27 ZdK-Mitglieder in den Synodalen Ausschuss.

20. Januar 2023: Neue Richtlinien im Bistum Limburg

Das Bistum Limburg und sein Bischof Georg Bätzing setzen ihre kirchliche Amokfahrt mit nochmals erhöhter Geschwindigkeit fort. Die neuen Leitlinien zur Sexualpädagogik reißen gerade die letzten Grenzzäune ein. Mittlerweile werden ohne jede Scheu alle roten Linien der kirchlichen Lehre überfahren. Während die Strukturreform der Bistumsorganisation noch den Schein zu wahren versucht, indem sie die Entscheidungen des Leitungsteams an die Entscheidung des Bischofs rückbindet, fahren die veröffentlichten Leitlinien zur Sexualpädagogik alle Warn- und Stoppschilder über den Haufen. Manövriert das Bistum Limburg seinen Transformationsprozess am Kirchenrecht und an Rom vorbei?

24. Januar 2023: Ping Pong mit Rom

In klarer Deutlichkeit hat die römische Kurie mit Zustimmung von Papst Franziskus den deutschen Katholiken in einem aktuellen Brief mitgeteilt, dass niemand das Recht habe, einen Synodalen Rat in Deutschland als neues Entscheidungsgremium zu installieren. Der Synodale Rat – die Idee eines Fortsetzungsgremiums nach Ende des Synodalen Wegs im März – ist damit tot. Bischof Bätzing will das Schreiben des Vatikans in seiner Stellungnahme im Namen der Deutschen Bischofskonferenz anders verstehen. Der „Neue Anfang“ kritisiert das Ping Pong mit Rom. Ein Tag später folgt die Stellungnahme zur päpstlichen Entscheidung vom 16. Januar 2023 und die Reaktion von Bischof Georg Bätzing darauf.

In einer Pressemitteilung fordert der Neue Anfang den sofortigen Stopp des Synodalen Ausschusses und klärt auf: „Wenn Bischof Bätzing nun erklärt, er teile die Sorgen Roms zum Synodalen Rat nicht, muss man feststellen: Darauf kommt es gar nicht an, denn nach dem katholischen Kirchenverständnis – das er als Bischof kennt – gibt es weder einen Ermessensspielraum noch ein Vetorecht und er verkennt offensichtlich seine Kompetenzen und seine Stellung in der kirchlichen Hierarchie.“ Und er warnt vor einem Schisma. Kirchenrechtler sehen darin bereits den Tatbestand gemäß can. 751 CIC verwirklicht, sich der päpstlichen Autorität unterzuordnen und zu gehorchen. Can. 1364 § 1 CIC sieht dafür die Tatstrafe der Exkommunikation vor.

27. Januar 2023: Kasper: unredliche Trickserei

Kardinal Walter Kasper stellt sich in seiner Stellungnahme vom 26. Januar 2023 hinter die Presseerklärung des Neuen Anfangs. Zugleich warnt er vor Umdeutungen: „Die Theorie vom Selbstverzicht der Bischöfe ist in Wahrheit eine unredliche und in sich widersprüchliche Trickserei.“

22. Februar 2023: Drei Szenarien

Vor der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges vom 9. bis 11. März 2023, die zu einer historischen Zäsur führen kann, entwirft der Neue Anfang drei Szenarien, wie es weitergeht.

16. März 2023: Nicht mehr als Anmaßung

Nach Ende der 5. Plenumsveranstaltung des „Synodalen Weges“ stellt Martin Brüske vom Neuen Anfang fest: „Kein Bischof, keine Bischofskonferenz und schon gar nicht die Beschlüsse eines ekklesialen Nullum können Lehre und Recht der Kirche in dieser Weise verändern. Sie besitzen dazu theologisch und rechtlich schlicht und ergreifend nicht die Kompetenz. Alles andere ist nur eines: Anmaßung.“

16. März 2023: Falsches Spiel mit Flamen und Australiern

Segnen die Australier und die Flamen wirklich bereits heute gleichgeschlechtliche Paare und geschiedene Wiederverheiratete? Diskussionen darüber sorgen für Verwirrung. Helmut Müller hat die Verlautbarungen konkret unter die Lupe genommen und entlarvt das falsche Spiel.

28. März 2023: Missionarische Jünger

Für die Erneuerung der Kirche ist Katechese die Priorität Nummer 1. Niemand kann Christus lieben, wenn er nicht weiß, was er für jeden ganz persönlich getan hat, warum er „mein Herr und mein Gott“ (Joh 20,28) ist und warum es IHN heute noch gibt als reale Gegenwart in seiner Kirche. Der „Neue Anfang“ plädiert: „Wir reden nicht von Katechese, wir machen sie!“ Deshalb startet bald der nächste Katecheten-Kurs YOUNG MISSIO für 18-30-jährige junge Katholiken, die sich über anderthalb Jahre einem Intensivtraining unterziehen möchten, um das zu werden, was Papst Franziskus in „Evangelii Gaudium“ fordert: Missionarische Jünger, die brennen für Gott, für Jesus, für die Kirche.

30. März 2023: Hirtenbrief über Sexualität

Er ist derart gelungen, dass wir gar nicht spüren, dass es in der Lehre überhaupt Fesseln gibt. So reagiert der Neue Anfang auf einen Hirtenbrief der Nordischen Bischofskonferenz mit dem Titel „Über die menschliche Sexualität“. Der Text möchte in der überhitzten Debatte rund um die katholische Sexualmoral und den Umgang mit dem Themenkomplex LGBT eine Wegweisung geben.

30. März 2023: Rücktritt von Bischof Bode

Nach dem Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode, einem wichtigen Befürworter des Synodalen Weges in Deutschland, wird spekuliert, ob er des Verstoßes gegen kirchliches Recht im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch für schuldig befunden wurde. Bischof Bode war der einzige, der wahrscheinlich einer formellen vatikanischen Untersuchung unter der Schirmherrschaft von Vos Estis Lux Mundi unterzogen wurde. Der Neue Anfang hatte im September 2022 seinen Rücktritt gefordert.

4. April 2023: „Sympathetische Erpressung“

Gegen Opfer kannst du nichts sagen. Bernhard Meuser beschreibt, wie auch die Bischöfe Opfer einer „sympathetischen Erpressung“ geworden sind. Man könnte auch sagen, Opfer einer emotionalen Nötigung.

25./26.Mai 2023: „Freiheit von oder vor Gott?“