Klassenkampf statt Konsens?

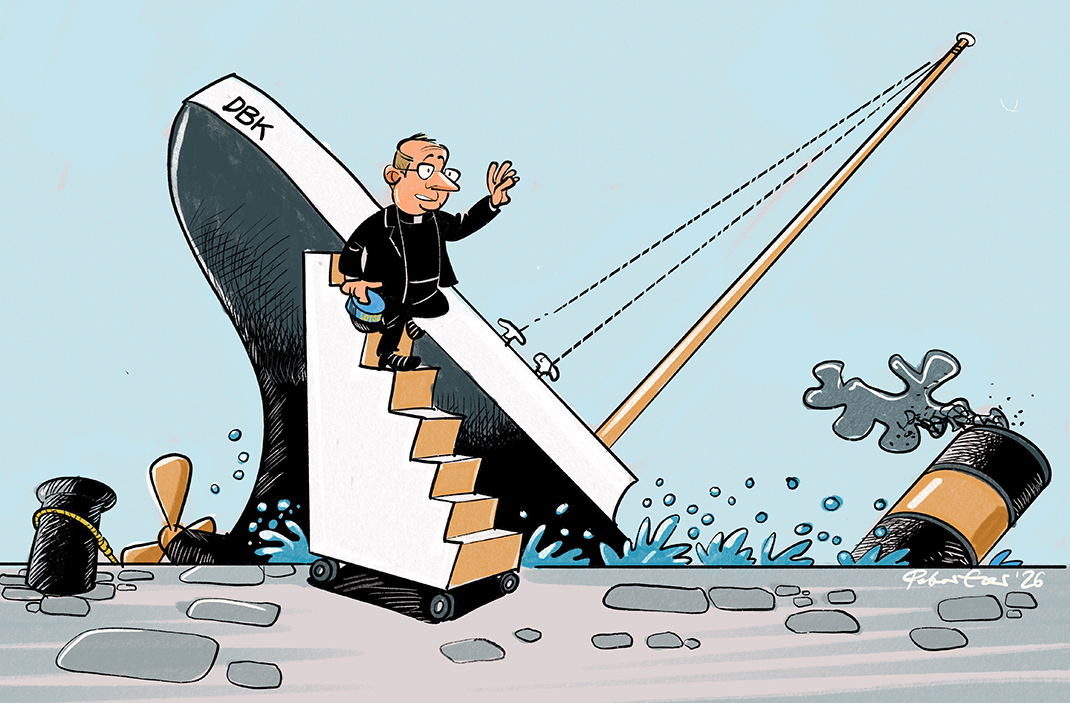

Hat Jesus Apostel berufen und ihnen das Evangelium besonders anvertraut? Oder kommt es stattdessen auf demokratische Mehrheiten an? Diese Frage stellt sich bei der Satzung für eine neuartige Synodalkonferenz, die zuerst von den deutschen Bischöfen und dann vom Vatikan anerkannt werden muss. Martin Grünewald wundert sich über Klassenkampf statt Konsens.