„Gott – mehr als ein Wort. Grundlagen der Gotteslehre“, nennt der emeritierte Eichstätter Dogmatiker Manfred Gerwing die Summe seiner Gotteslehre. Ein Buch, das ein Jahr vor dem 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa erschien, ist, wegen der divergierenden Wortmeldungen vor allem deutscher Theologen, dringend notwendig. Wer sich sachkundig informieren will, was der Glaube der Kirche vor und nach Nizäa sagt und gesagt hat, wird hier fündig. Eine Rezension von Helmut Müller.

Von der Gotteslehre zur Gottesleere

Eben habe ich ein mehr als 600seitiges, im wahrsten Sinne des Wortes not-wendiges Buch zur Seite gelegt. Notwendig deshalb, weil immer mehr Theologen – eigentlich Gottesgelehrte – anscheinend meinen, den Gegenstand ihrer Lehre neu erfinden zu müssen,

- etwa die Bochumer Fundamentaltheologin Julia Enxing, die schon Probleme mit der Schreibweise hat.

- oder ist Gott ihnen nicht bloß fremd aber bunter geworden, wie Gunda Werner, ihre Dogmatikkollegin an der gleichen Uni, meint?

- Hat man vielleicht, wie der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf nahelegt, seit Jahrzehnten in die falsche Richtung gedacht, der Katholizismus sei erst auf dem I. Vaticanum erfunden worden?

- Selbst Bischöfe meinen, Natur- und Humanwissenschaften hätten für das Gottesbild neue Erkenntnisse gebracht. Die Anfragen nehmen kein Ende: Ist Gott ein Opfer der neuzeitlichen Wenden geworden?

- der Wende zum (autonomen) Subjekt?

- der Wende zur Sprache, dem linguistic turn?

- zum Tier, einem animal turn, wo der christliche Inkarnationsgedanke vom Menschen Jesus auf die ganze Schöpfung (aus Tierverliebtheit?) ausgeweitet wird?

- Als geradezu störend wird ein sich offenbarender Gott von Georg Essen bei seiner Berliner Antrittsrede am Zentralinstitut für Katholische Theologie an der HU empfunden, wenn er einer Theologie der Gabe kritisch gegenüber steht. Jede Gabe hat einen Geber. Das scheint von ihm als freiheit- und autonomie-begrenzend wahrgenommen zu werden.

Ein Agnostiker entdeckt ihn neu und ein Theologe formuliert „wenn es ihn gibt“.

- Dagegen erstaunt, dass ein Berliner Kollege von Georg Essen, der ehemals agnostische und jetzt an der FU emeritierte Wissenschaftstheoretiker (!) Holm Tetens, Gott neu entdeckt und von einem sich offenbarenden Gott sichtlich beeindruckt ist.

- Der Erlanger evangelische Kirchenhistoriker Anselm Schubert wiederum meint, es müsse für neu gefundene Identitäten auch ein entsprechend identitärer Gott her.

- Folgt man dem Freiburger Fundamentaltheologen Magnus Striet in seinem neuen Buch “Alte Formeln – lebendiger Glaube” scheint sich das lebendig auf einen von Striet definierten Glauben an die Vernunft zu beziehen, der immer schon das Gegenteil einkalkuliert. Man darf jedenfalls gespannt darauf sein, was vom dreifaltigen Gott des Nizänums am St. Nimmerleinstag und in dann welchem Christentum noch erkennbar übrigbleibt, und wer darüber entscheidet. (vgl. dazu in o. g. Buch u. a. S. 29f).

- Auch bei dem mit dem Leibniz-Preis ausgezeichneten Münsteraner Dogmenhistoriker Michael Seewald kommt man aus der Zeitlichkeit gegenwärtigen Denkens nicht mehr dorthin, „was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, […] und Gott denen bereitet hat, die ihn lieben“ (1Kor. 2, 9).

- Mit den eben erwähnten Theologien kommt man dem Bereich von Nietzsches tollem Menschen immer näher, der das Requiem aeternam Deo angestimmt hat, nicht nur wegen des weiterhin anhaltenden gegen den Himmel schreienden Leides der Geschöpfe in seiner Schöpfung, sondern auch wegen einer neuen Unübersichtlichkeit über das Reden und Denken über ihn und den Glauben an ihn.

- Neuerdings scheint auch nichts zu fehlen, wenn Gott fehlt, so ein Buchtitel. Den Autor des Buches macht es allerdings nachdenklicher als den einen oder anderen Bischof.

Wenn Glauben durch theologische Spekulationen ersetzt wird

Alle genannten Theologien haben eines miteinander gemeinsam, dass sie entweder bedürfnis- und interessenorientiert oder unserer Unzulänglichkeit geschuldet, überhaupt Gott in dieser Weise zum Thema ihres Denkens machen. Da wird z. B. von Magnus Striet, Georg Essen oder Saskia Wendel – bedürfnisorientiert – der Begriff Freiheit genannt und dann Gott in diesem vermeintlich größten Rahmen gedacht. Andere wollen – um einer angeblichen Anthropozentrik in der Schöpfung zu entgehen (Gunda Werner, Julia Enxing, Rainer Hagencord, vgl. Diesseits von Eden, s. Link S. 246) und Cynthia Helbling) – in dieser Weise interesseorientiert den Begriff von Gott entgrenzen und nehmen dafür eine pantheistische Einfärbung in Kauf.

Auch die Dogmatiker unter den genannten Theologen und Theologinnen sind gegen diese Engführungen nicht gefeit. Die Leistung des Nizänums, den Glauben der Kirche auf ein die Konfessionen bis jetzt einendes Reflexionsniveau gehoben zu haben, wird historisch relativiert, etwa bei Michael Seewald.

Das Geschenk der Selbstoffenbarung Gottes im Glauben annehmen

Dagegen ist es einfach nur wohltuend, Manfred Gerwings Werk aufzuschlagen. Er denkt als Dogmatiker nicht aus diesen Begriffs-, Bedürfnis- und Interessensverengungen heraus, sondern ganz – wie es für einen Dogmatiker eigentlich selbstverständlich sein sollte – von dem Geschenk der Selbstoffenbarung Gottes her: „Gott macht sich selbst verständlich“ (43 – 45). Vor die Wahl gestellt, wählt Gerwing nicht Freiheit als den generierenden Begriff seiner Darstellungen, sondern das Wesen dieses Geschenkes selbst – Liebe – als seinen generierenden Begriff. Und auch da zeigt er schon im Titel an, dass er das Problem aller Theologie erkannt hat: Unser Denken bleibt unzureichend. Gott kann selbst als Liebe begrifflich nur unvollkommen erfasst werden, vgl. Kapitel 2 (41 – 48). „Von Gott können wir immer nur an der Grenze zum Schweigen sprechen“ (41). Dieser Einsicht verdankt nämlich das Buch seinen Titel: Gott – mehr als ein Wort. Grundlagen der Gotteslehre. Dieses Wort für Gott wird allerdings im Rahmen theologischer Denkmöglichkeit gründlich durchbuchstabiert.

Das Zusammenspiel von Glauben und Vernunft

All das vorausgeschickt, öffnet Manfred Gerwing in ruhiger Sachlichkeit den „Horizont der Gottesfrage“ in seinem monumentalen Werk. Dieser Horizont des Fragens ist von Gott selbst eröffnet worden und der Zustand, in der die Vernunft in einen blinden Golf steuert (Kant) oder der Verstand sich an den Grenzen der Sprache Beulen holt (Wittgenstein) ist vorbei: „Gott selbst ergreift die Initiative. Gott selbst macht sich den Menschen bekannt. Dieser Gott, der die Initiative ergreift und sich den Menschen offenbart, diesen Gott verkündet Paulus. Damit sind grundsätzlich die ‘Zeiten der Unwissenheit’ vorbei. Die Zeit der Bekehrung zu diesem unbekannten, sich selbst offenbarenden Gott ist angebrochen.“ (190) Gerwing beginnt mit einem dogmatischen Dreischritt (20). Mit dem Handwerkszeug dogmatischer Sachlichkeit wird dieser Horizont minutiös von den ersten Zeugnissen der beiden Testamente an abgeschritten, diese und das Zeugnis der Väter über die Konzilien hinweg „dogmatisch entfaltet“ bis zu den gegenwärtigen Erkenntnissen theologischer Reflexion. Das liest sich bei ihm so: „Damit ist gemeint, dass die Texte der Heiligen Schrift die ersten geschichtlich-menschlichen Reflexionen bezeugen, die das Wort Gottes bei jenen auslöste, die es gläubig (Hervorhebung H. M.) angenommen hatten. Die erste Reflexionsstufe hat für alle weiteren Reflexionsstufen Normcharakter. Hinter sie kann nicht mehr zurückgegangen werden, ohne aufzuhören, christliche Theologie zu betreiben. […] Bei diesem Übersetzungsvorgang darf die gegenwärtige Theologie aber nicht die Glaubenstradition überspringen.“ (99) Am Ende wird dann der sich in solcher gläubigen Kirchlichkeit entfaltende Gott der Liebe allerdings auch mit der Unfassbarkeit des Leides in dieser Welt konfrontiert (572 – 593). Dabei hat Gerwing das Bemühen christlicher Theologie in Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der jeweiligen Zeit nach allen Regeln dogmatischer Kunst durchforstet und gewürdigt. Ein Blick in seine Denkwerkstatt zeigt seine Vorgehensweise: „Mit ‚analog’ ist dabei aber nichts Schwammiges, nichts Diffuses, sondern ein Sprechen gemeint, das, in Spannungseinheit zur oben skizzierten Sprache des Glaubens, ein bestimmtes Verhältnis zu jener Wirklichkeit artikuliert, von der gesprochen werden soll, eben von Gott.“ (87) Das zeigt wie das Verhältnis von Glaube und Vernunft im Sprechen von Gott gewichtet wird (Vgl. dazu auch 88): Der Glaube öffnet die Perspektive des Denkens, nicht der Schießschartenblick unserer begrenzten Vernunft, nicht nur auf Gott, sondern auf die Wirklichkeit überhaupt. Wenn Vernunft die Perspektive des Denkens eröffnet, landet man nicht, wie vielleicht allgemein angenommen wird, in größerer Sicherheit, sondern nur in einer ihrer Versionen – wie Wolfgang Welsch auf immerhin gut 900 Buchseiten akribisch erläutert.

Glauben im gemeinschaftsbildenden Schoß der Kirche

Erhellend ist dabei, wie mit fortschreitender theologischer Gebildetheit diese Werkzeuge angewendet werden, ohne dass ältere Erkenntnisse nach Gebrauch wieder abgelegt werden. Dabei wird die Hand nicht von bloß gläubiger Blauäugigkeit geführt, sondern auch von reflektierender Vernunft begleitet. Als Dogmatiker zeigt er sich wie oben dargelegt über Gott informiert, insoweit der dreifaltige Gott diese „Information“ in seiner Selbstoffenbarung der Menschheit in seiner Kirche gemeinschaftsbildend geschenkt hat. In diesem Rahmen sollte sich theologische Wissenschaft bewegen.

Gerwing hat das Buch als Lehrbuch konzipiert. Daher ist es überaus hilfreich, wenn er nach jedem Kapitel erschließende Fragen stellt. Überhaupt kann das Buch sehr gut auch als Nachschlagewerk benutzt werden, um sich über spezielle Fragen zu informieren oder theologische Positionen kennenzulernen.

Gerwing, Manfred: Gott – mehr als ein Wort. Grundlagen der Gotteslehre. ISBN/EAN: 9783791733258, Umfang: 648 Seiten, 68 Euro.

Dr. phil. Helmut Müller

Philosoph und Theologe, akademischer Direktor am Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz. Autor u.a. des Buches „Hineingenommen in die Liebe“, FE-Medien Verlag. Helmut Müller ist Mitautor des Buches „Urworte des Evangeliums“.

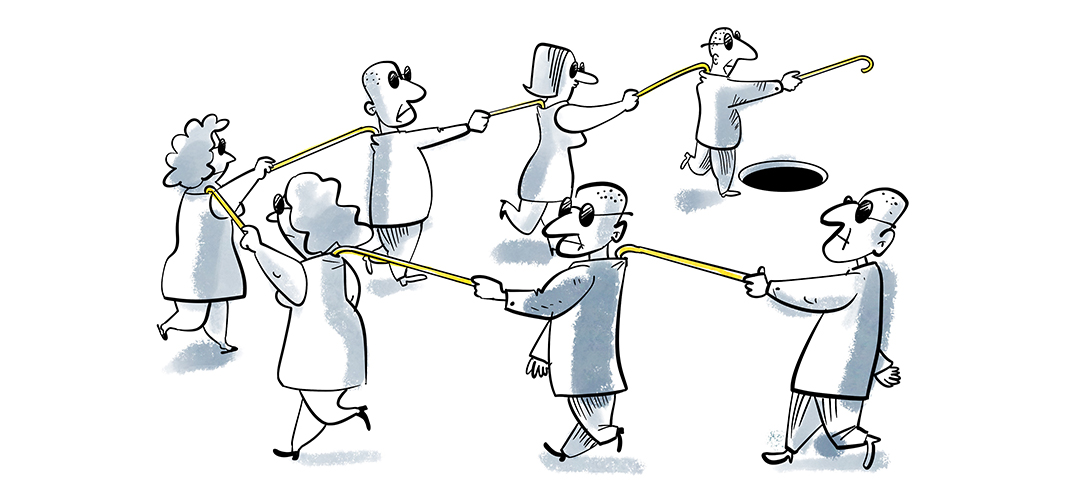

Illustration: Peter Esser